研究とは?

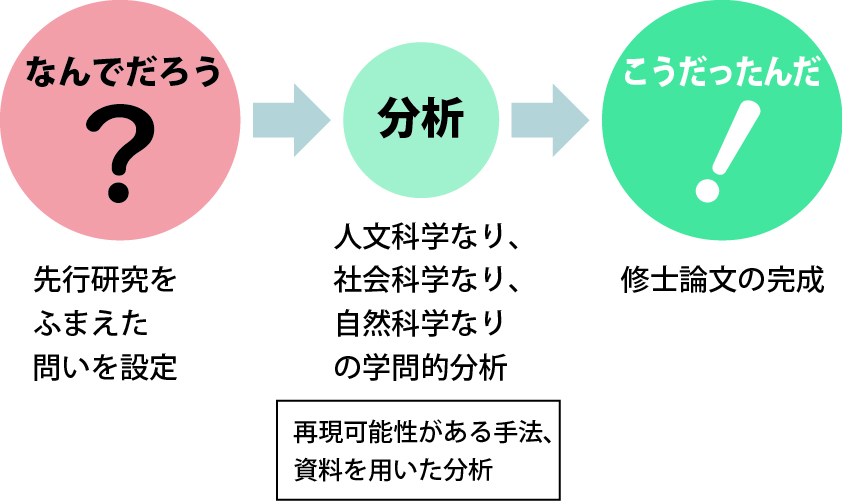

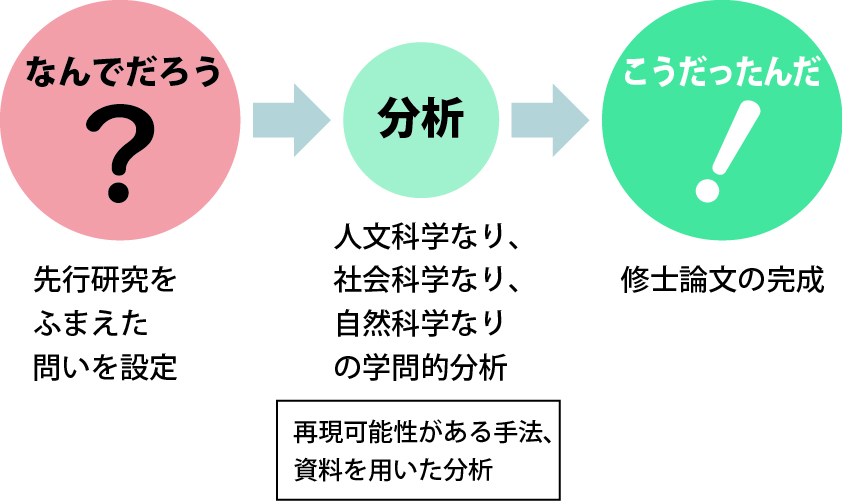

研究、学問とは何でしょうか?学問とジャーナリズム、学問と企業のレポートなどとの違いが、「再現可能性」です。同じ資料、同じ研究方法をすれば、他の人が研究しても同じ結果になるであろうという再現可能性が求められます。

例えば、STAP細胞についての論文に書いてある方法で実験をしても著者以外にはSTAP細胞は作れませんでした。そういう論文は科学ではありません。これは理系はもちろん、文系(人文科学、社会科学)にも求められる研究姿勢です。例えば、かつて、自分で石器を埋めておいて発掘した!とアピールする人がいましたが、それはもう研究偽造ですね。他にも例えば、ドイツのキリスト教の研究をしている女子大学の学長が、存在しないドイツ人の架空の本からどんどん自分にとって都合がいいことを書いていたことがばれて首になったことがありました。

大学院での研究では、どんな資料を使って研究するのか、どんな研究方法で研究するのかなどについて、他の人と共有して再現可能性があると思ってもらえるようにしないと学問ではないと怒られてしまいます。

例えば、夏目漱石が書いた秘密資料があるのでそれを使って研究するけれども、その資料は他の人には見せられないだとか、漱石のお墓参りをした時に、漱石の声が聞こえて、漱石はどういう気持ちで作品を書いたのかを私に教えてくれた、など言い出すとそれはもうオカルトだよ、学問でも何でもないですよ、と言われます。

また、自分の信念を一方的に主張することも学問ではありません。格差は絶対に無くすべきだ!この宗教が正しい!元総理大臣の○○の人格はおかしい!といったことは、いろいろな考え方がありますので、選挙の演説やデモのように自説を述べるのは大学院とはちがうところでした方がいいと思います。

大学院で修士号、博士号を取得すれば、市民運動の拍付けになるというメリットがあるからぜひ入学したいという雰囲気の人は、面接でブロックされやすいです。ビジネス系の人も、有名大学院卒だと就職がいいだとか、社長として有名大学院卒になれば、ブランディングに成功して、会社のイメージが向上して儲かるからぜひ入学したいということならばいけません。大学院でこうこうこういうテーマを探求したいんです、というストーリーがないと、何しに来たんですか?ということになります。

経済学者のアルフレッド・マーシャルは、「クールヘッドウォームハート」(冷静な頭脳、温かい心)がいいと言いました。冷静に研究対象を捉えていくことがポイントです。

問いの設定・分析方法・研究の見通し

例えば、ポテトチップの新商品の企画会議での資料は、今までのポテトチップスの動向を示したうえで、新しい商品をプレゼンするといいですよね?

「私は餃子が好きなので、餃子味のポテトチップスを新たに販売するといいと思います。」と言えば、「今まで他社は、餃子味のポテトチップスを発売したことはあるのか?」と質問されますよね。その時に、「知りません。私は餃子味のポテトチップスは売れると思うのでぜひ開発しましょうよ。」と返事をすると、調べ不足だと怒られるでしょうね。「はい、1992年にB社は、餃子味のポテトチップスを発売しましたが、あまり売れずに2年後に発売中止になりました。しかし、日本人の味覚は当時から変化し、~~~~~~~~~ですので、今ならば餃子味のポテトチップスを売り出せば人気が出ると考えられます。」というような返事をできた方がいいですよね。

研究したいことの界隈のことをある程度以上詳しくないと、注意されてしまいやすいのでできる限り先行研究を調べて研究計画書を書きたいものですね。そして、明らかにしたい問いを設定したいものです。

そして、実験、文献調査、フィールドワーク、インタビュー、アンケート調査、参与観察など自分がこれから学ぼうとする分野で使われている学問の手法を書きます。そして、修士論文、博士論文に研究をまとめれば、こうこうこういう研究成果が見込まれるということを研究計画書に盛り込みましょう。受験の時には結論は分かっていなくてよく、数年後にどんな研究の意義(先行研究では分からなかったことが分かりそうか)を書いておけばいいですからね。

つまり、以下の図式をちゃんと分かっていることが伝わる研究計画書を作成したいものですね。

大学院入試における研究計画書の位置づけ

大学院入試の多様化が進み、選択肢が増えたとはいえ、どの入試でも、修士課程(博士課程前期や専門職学位コースも含む00000)において、何を研究したいのかを書いた研究計画書の提出が必要である。多くの受験生が困ってしまうのがこの研究計画書である。

研究計画書は、今の大学院入試において重要度がますます増しつつある。東大、京大などの旧帝国大学、早稲田、慶應、上智、同志社などの難関私立大学の大学院などにおいて、研究計画書を提出の上、それを資料として面接だけの試験で合格できるところも増えているため、この研究計画書がますます重視されるようになっているのである。面接だけの大学院入試が有名大学院で続々と出現しているのは、提出された研究計画書の内容と、面接での受け答えだけでも、受験生のレベルははっきりとわかるからである。つまり、大学院入試の大きな柱が研究計画書になっているのである。

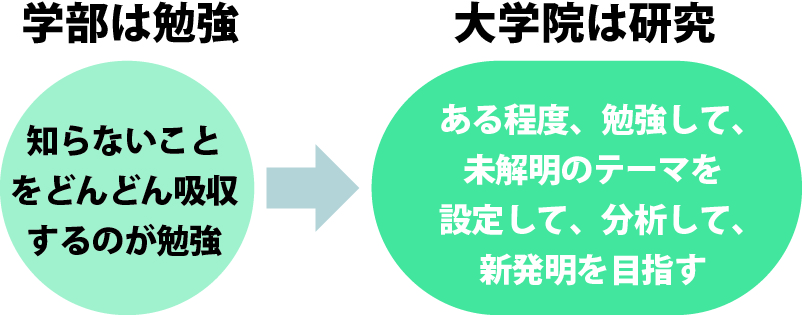

筆記試験がある入試形態でも、面接だけの入試形態でも、研究計画書がしっかりできていれば、面接試験の流れはスムーズになり、合格の可能性が桁違いに高まるのである。いくら筆記試験ができていても、研究計画書がわけのわからないものとなっていては、言われたことを学ぶ「勉強」は得意だと思ってもらえても、「勉強」したことをふまえて新しい課題を自分で見つけて解明する「研究」は苦手な人だと思われてしまい、面接を突破しにくくなってしまうのである。

「勉強」…自分が知らない知識を吸収し、「うわぁ、賢くなれたなぁ」と思えるようになること。

「研究」…「勉強」して知識があることを前提に、今まで明らかにされていないテーマを自分で見つけ、新しい知見を発見すること。

つまり、「研究」できる人かどうかを、研究計画書で教授たちに見極められるのである。

もしも、研究計画書がしっかりと書けていれば、教授から大いに期待され、思わぬ選択肢が開けることもある。例えば、私が予備校で教えた東大の大学院を受験した学生は、残念ながら一次の筆記試験で不合格となり、研究計画書を使って行う二次の面接試験には進めなかったが、後日、東大教授から、研究内容が素晴らしいからぜひ会いに来るようにといきなり電話がかかって来たことがあった。実際に面談したところ、問題意識、研究テーマを非常に高く評価され、次年度にぜひ受験をするように勧められた例がある。筆記試験にあたって読むべき本をアドアイスされるなど、非常にウェルカムな態度を取ってもらえるようになったのである。

また、早稲田の大学院に合格した学生は、併願したところに合格したため、早稲田へは入学手続きをしなかったが、面接の際にぜひ入学して欲しいと思った教授がいたため、後日、事務の方から「特別に今からでも手続きをすることを認めるのでどうですか」と電話がかかって来たという例もある。

研究計画書をしっかりと書いておくことは、受験突破に有効であるばかりではなく、入学後の大学院内でいいポジションを得るためにも有効なのである。

以上のようなことを書くと、研究計画書を書くのはとてもたいへんだと思ってしまい、これから大学院を受けようとしている方々は、二の足を踏んでしまうかも知れない。しかし、現実的には、そこまでハイレベルなことは受験段階で求めてくる大学院はそうは多くないので、ある程度はご安心いただきたい。

大学院の門戸が広くなり、大衆化しつつある最近では、大学院入学後に、修士論文をなかなか書けないために、学生本人も困り、教授サイドも困ってしまっているケースが少なくなくなっているという実情がある。大学院を拡大させたために、これまでならば大学院で学ぶことがなかったような人が大学院生になったために、「研究」のイロハ、作法をわかっていない人が増えており、研究指導が悩みとなっている教授が多いのである。

逆に言えば、研究とは何かを理解した上で、筋道立てて自分の研究したいことを、出願書類の研究計画書にしっかりと書ければ、教授に気に入ってもらえ、ぜひ入学して欲しい受験生と思ってもらえるのである。

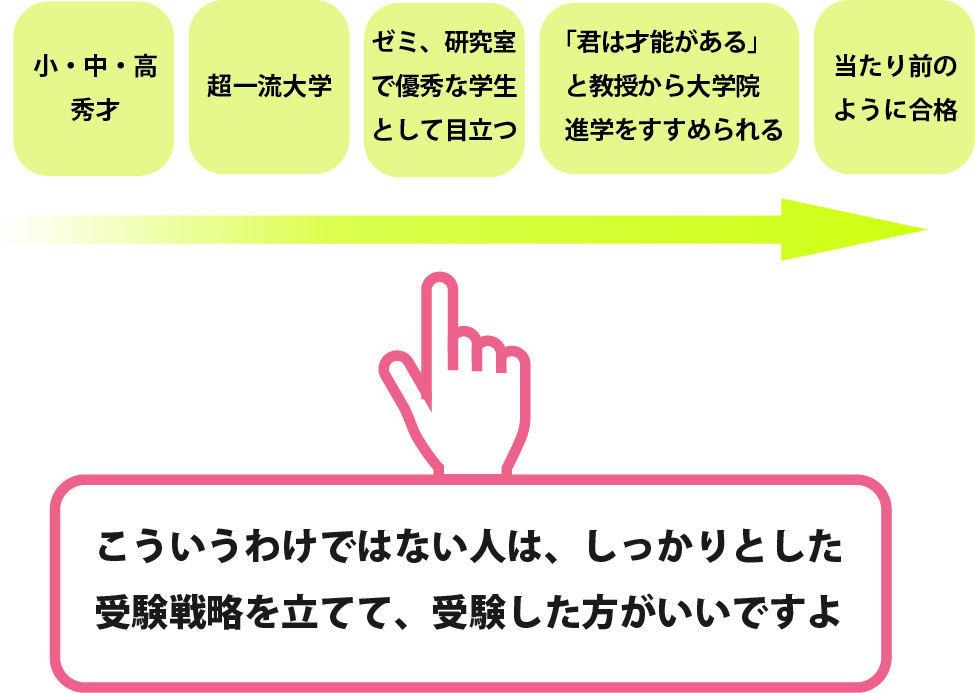

大学院合格者の内訳は、以下の3タイプに分類できる。

A ぜひ入学して欲しい人。

B 入学してもいい人。

C 定員を埋めるためにしょうがなく合格させる人。

某有名MBAの教員からうかがったところによると、その有名MBAでは、定員の三分の一が海外のトップMBAでも十分やっていけるような優秀な人、つまりAで、三分の一が普通の人、つまりBで、あとの残りがCタイプであるという。入学前にしっかりと学んでおかずに、Cタイプだというレッテルを貼られてしまっては、入学後に教授からあまり目をかけてもらえず、テキトーな指導でお茶を濁されてしまう危険性があり、せっかくの労力の割に中途半端な時間になってしまうのである。大学院でみっちりと学び、自分の頭をリフレッシュさせ、レベルアップさせ、生き方を変えて人生の選択肢を増やしたい方は、事前学習に心血を注げば注ぐほど、大学院が人生再生工場の役割を果たしてくれるのである。漫然と受験して無事に合格しても漫然と2年間を過ごすだけでは、得るものはさほど多くなくなってしまうのである。

受験前に、しっかりと勉強し、研究とは何かをしっかりと理解し、それを文章にできる人は、「Aぜひ入学して欲しい人。」になれる可能性が高い。少なくともAに近い「B入学してもいい人。」にはなれるだろう。せっかく大学院に入り、時間とお金を使うのであれば、教授とよい関係を築き、教授から多くを吸収し、実りる2年間(なかには1年修士コース、1、5年コース、長期履修もあるが)にしていただきたい。

大学院の修士課程を修了しても、研究とは何かがわからないままの大学院生や、修士論文を泣きながら何とか形にしてみてようやく研究とは何かがわかる大学院生もいる。それでは2年間がちょっともったいないと思われる。読者のみなさんは、入学前に研究とは何かをこの本で把握していただき、研究とは何かがわかっていることがにじみ出た研究計画書を提出して期待の院生となり、より実りある大学院生活を送っていただきたい。

研究計画書の具体例(いずれも合格したものを編集した例)

【観光学・政治学・行政学・忍者学】

クールジャパンを活用した観光による地域活性化に関する考察

――忍者村を中心として――

「研究概要」

本研究は、国内の子どもたちや歴史ファン、外国人観光客が好む傾向のある忍者村を生かした観光による地域活性化に注目し、集客に成功し、満足度が高い忍者村にはどのような要件があるのかについて考察し、今後の観光促進に生かそうという研究である。

「研究に至る経緯と志望理由」

私は、幼い頃から、NHKのアニメ『忍たま乱太郎』や国民的時代劇『水戸黄門』など忍者の登場するメディアを好んで視聴してきた。『忍たま乱太郎』は保育園以来現在も鑑賞し続けており、主人公のイニシエーションのプロセスのなかで忍者の身体能力や忍具、土着の知を駆使した忍法などを、主人公とともに学び親しんだ。国民的時代劇『水戸黄門』では、水戸光圀を陰から支える忍者「風車の弥七」や「陽炎お銀」が次々に悪い敵を倒していくヒーロー性に惹かれた。将来は観光に関係する職業に就くことを考えており、大学院では観光や地域創生について、忍者という文化資源に注目して研究したいと思うようになった。

○○大学大学院○○研究科では、幅広く地域創生を学べるカリキュラムがそろっており、私の研究テーマを探求する場としてこの上なく整った研究環境であると考える。また、○○教授はコンテンツによる地域創成ついて様々な研究をされている第一人者でいらっしゃるので、ぜひ〇○教授の研究室で忍者というコンテンツを使った観光形態について研究したいと強く望んでいる。

「研究の具体的内容と進め方」

近年、改めて忍者への注目が、政界、財界、学術界で集まっている。2018年には、自民党の「忍者NINJA議員連盟」が古屋圭司衆議院運営委員長を会長として設立された。2020年東京五輪・パラリンピックを見据え、古屋会長は「インバウンド政策で外国人の一番人気はマンガと忍者だ。民間団体とも連携し、日本の素晴らしい文化を世界に発信していこう」と呼び掛けている。

また、「日本忍者協議会」では、自治体(甲賀氏、伊賀市、小田原市など)、大学、観光協会、民間団体、事業所があらゆる垣根を越えて集結し、忍者の学術研究や情報収集・情報発信を行い、忍者による観光振興、文化振興、知己経済の活性化を図ることを目的として活動が行われている。

学術界では、三重大学に、2017年に「国際忍者研究センター」が設立され、歴史学を中心としたアプローチから学際的に忍者学の研究が進められている。忍者に関する先行研究としては、忍者の歴史に関する研究(磯田2012、山田2017)、忍者の実態、活動内容に関する研究(川上2016)、日本の小説や映画や漫画などのコンテンツにおける忍者の描かれ方の時代的変遷、つまり忍者イメージの変遷に関する研究(吉丸・尾西・山田2014)、日本の忍者が海外のコンテンツではどのように描かれているかといった忍者のグローバル化に関する先行研究(吉丸・山田2017)などがあり、忍者研究は近年盛り上がっている。

しかし、意外なことに、忍者を用いた観光促進に関する本格的な研究はなかなか見当たらない。そこで私は、日本が海外に誇る忍者文化を活用した観光について、忍者関連スポットに注目して研究を進めたい。忍者関連観光スポットには、忍者村、博物館、資料館、お城などがあるが、近年の観光では、モノ消費よりもコト消費に人気が集まっていることから、忍者体験をできる忍者村などの観光スポットに特に注目して研究を進めたい。

研究の進め方としては、①忍者に関する先行研究を入学前に読み込み、忍者に関する知見を深め、進学後の研究の下準備をする。②入学前に全国各地の忍者関連観光スポットを洗い出し、忍者を活用した観光の実態を把握する。(既にフィールドワークをしたところは、伊賀、都内の忍者食堂など)③大学院進学後に、文化資源論、観光文化政策論、文化社会学、コンテンツツ-リズム論、イベント・フェスティバル論、観光とメディア、などの授業を広く履修し、分析方法などを学ぶ。④社会調査方法を学んだ上で、全国各地の忍者村を極力多くフィールドワークし、人気がある忍者村の要因を分析して行く。⑤増淵研究室でコンテンツによる地域創成にについて深く学びながら、修士論文の研究指導を増淵教授から受けながら、研究の成果を論文にまとめる。

「期待される効果」

先行研究は、忍者の歴史など忍者そのものに対する基礎研究であるが、本研究は忍者コンテンツを観光に用い、応用させる研究であるため、忍者に関する先行研究、観光研究における忍者を活用した観光研究など、新しい研究分野を開拓するという新規性がある研究だと考える。

大学院修了後には、私が観光業界に就職し、大学院で研究する予定の忍者文化による観光促進の研究成果を実践し、忍者などの日本文化を用いた観光促進によって、国内の子どもたちや外国人たちに満足度が高い観光ツアーの提供を行い、文化の発展、地域創成などに貢献したい。

「主要参考文献」

磯田道史 (2012)『歴史の楽しみ方―忍者・合戦・幕末史に学ぶ』中公新書

川上仁一 (2016)『忍者の掟』角川新書

菊池俊夫・松村公明編 (2016)『文化ツーリズム学』朝倉書店

増淵敏之 (2010)『物語を旅するひとびと――コンテンツツーリズムとは何か』彩流社

増淵敏之・溝尾良隆・安田亘宏・中村忠司・橋本英重・岩崎達也・吉口克利・浅田ますみ(2014)『コンテンツツーリズム入門』古今書院

増淵敏之 (2018)『ローカルコンテンツと地域再生 観光創出から産業振興へ』水曜社

山田雄司 (2016)『忍者の歴史』角川選書

山田雄司 (20 17)『忍者はすごかった 忍術書81の謎を解く』幻冬舎新書

吉丸雄哉・尾西康允・山田雄司 (2014)『忍者文芸研究読本』笠間書院

吉丸雄哉・山田雄司 (2017)『忍者の誕生』勉誠出版

山下晋司編 (2001)『観光学キーワード』有斐閣

【国際政治学・外交史(パンダ)・ヒトと動物の関係学】

パンダを活用した草の根の日中友好促進に関する研究

――ソフトパワー論の視点から――

一、研究概要

日本にやって来た私は、日本人にはパンダが好きな人がとても多いと思うようになった。「たれぱんだ」のようなキャラクターも定着していたり、上野動物園でパンダの香香(しゃんしゃん)の報道の大きさに驚いた。日本と中国の友好を促進したい私は、ソフトパワー論の視点から、草の根の市民レベルでパンダを用いた交流のあり方を早稲田大学大学院国際コミュニケーション研究科で研究し、今よりも中国と日本の友好を進める仕組みを修士論文にまとめ、修了後には文化交流を促進する人材になりたい。

二、研究キーワード

ソフトパワー ハードパワー 日中友好 パブリックディプロマシー 動物 パンダ外交

三、研究動機

大学では経営学を専攻し、来日後に日本語学校に通いながら経営学についての日本語の本を読むうちに、私はもともと公務員だった経験などから、国際関係論という学問に興味が強くなった。そして、経営学ではなく、国際関係論を専攻したいと思うようになった。

こうしたことを考えながら、私は日本のキャラクター(くまもん、ひこにゃん、ふなっしーなど)による地域ブランド化、観光客誘致に関心を持つようになった。そして、中国にもこうしたご当地キャラクターが生まれることを望むようになった。そしていろいろと本を読んで考えたところ、中国は、パンダ外交を古くから行っており、パンダが世界から人気を集めていることを改めて考えた。そして、パンダによる国際親善の促進政策を、日本と中国の友好に注目して研究したいと考えるようになった。

四、志望動機

こうしたことを研究したい私にとって、○○大学大学院〇○研究科は、国際関係論、政治学、経済学、経営学、文化、社会などを学際的に学べる大学院であり、大変魅力的である。私が研究したい内容は、単一の学問だけからよりも、学問分野を横断的に学際的に研究した方がよいテーマであるため、私は○○研究科で研究することを強く望んでいる。○○准教授は、中国人の先輩であり、日本と中国と欧米の国際関係について造形が深い学者でいらっしゃる。友人が○○准教授の研究室の出身で、とても充実した2年間を過ごせたと言っているため、ぜひ私も○○准教授の指導を受けて成長したいと考えている。

五、研究内容

ハーバード大学教授で国際政治学者のジョセフ・ナイ博士のソフトパワーの議論では、軍事力や経済力で他国を屈服させるハードパワーではなく、文化の魅力によって他国を魅了することにより、国際社会での地位を挙げるというソフトパワーの考え方が今後重要だという。

日本の外務省、経済産業省などは、この理論を参考にしてコンテンツ産業の育成と情報発信に力を入れている。経済産業省によれば、コンテンツビジネスとは、「映像(映画・アニメ)、音楽、ゲーム、書籍等の制作、流通を担う産業の総称」と定義されている。

日本での先行研究は、映画、音楽、アニメ、ゲームソフトといった日本のコンテンツをメディア芸術と位置づけ、経済活性化や観光立国に向けて重要な日本文化として発信する試みの研究などが様々ある。最近では、アニメ、マンガ、映画、ドラマなどの舞台の聖地巡礼(コンテンツツーリズム)の研究も行われている。

中国のソフトパワー外交としては、孔子学院を世界各地に設置していることがあげられるが、孔子学院は、孔子、儒教の勉強をしに来た人たちは、中国共産党の宣伝をされたと戸惑うことが多く、孔子学院は世界で評判が悪い。また、卓球外交も古くから行っているが、中国が強いため観戦をしても面白くないと思う外国人は多く、福原愛選手たちの方が人気が出てしまっており、中国の卓球外交はうまく行っているとは言えない。

ジョセフ・ナイがソフトパワーの議論を始めたのは90年代からだが、中国の外交政策を振り返ると中国はパンダ外交を第二次世界大戦期から始めている。パンダ外交により、中国はパンダを平和の使者として他国に贈ることで友好関係を築いて来た。日本とのパンダ外交は、1972年の日中国交正常化を機に始まった。上野動物園にやって来たパンダは日本人の心をつかんだ。その後もパンダ外交は継続している。日中関係は戦時中の問題から友好関係に常にあるとは言えないが、パンダは日本人が中国に対して好印象を抱くことにかなり作用していると思われる。しかし、近頃では中国のパンダ外交は、パンダのレンタル料を取るビジネスだという批判も起きている。

せっかくこれまで中国と日本の友好に役立って来たパンダ外交が批判されてしまっていることは、中国人の私にとって残念なことである。そこで私は、パンダ外交の歴史、日本とのパンダ外交の現状と課題をふまえて、今度の中国がパンダによる交流による友好を促進する具体的な方法を研究を行いたい。

パンダに関する研究には、パンダの歴史(倉持浩2014)、今までのパンダ外交をまとめたもの(家永真幸2011・2017)、日本人がパンダをどのようにとらえて来たのかの歴史的変遷を分析したもの(張予恩2015)などがある。これらの先行研究は、今までのパンダに関する研究であるが、私は今後、パンダを用いたソフトパワー外交をどのようにやっていくことが有益なのかについて研究したい。国家レベルでのパンダ外交のあり方も視野に入れつつ、市民レベルの草の根パンダ外交に注目して研究を進めたい。

六、研究手順

① 世田谷区の八幡山にある大宅壮一文庫において、これまで日本のマスメディアがパンダについてどのように報道して来たのかについて調べ、日本人のパンダへのイメージについて把握する。

② 進学後に、国際関係論、政治学、歴史、文化、社会などに関する様々な授業を履修して、大学院レベルの知識と研究方法を会得する。

③ 中国のパンダ外交の目的、日本人がパンダをなぜ好きなのかを分析する。今のパンダ外交の問題点を把握する。インタビューやアンケート調査を行う。

④ そして、兵庫県、和歌山県、東京都の動物園にパンダがいるため、日本人のパンダ観光の動向を調べたい。また、日本観光の時に初めてパンダを見る中国人についても調べる。

⑤ 他の観光促進のケーススタディも行いながら、パンダを活用した中国と日本の友好を促進する方法を、政府間のマクロな政策からだけではなく、NPOを通したパンダを学ぶための交流といったような草の根レベルにおける中国人と日本人の交流のあり方について研究を進めたい。日本にあるパンダを愛好するNPO、日本人と中国人の交流を促進するNPOなどのフィールドワークによってより効果的なパンダによる日中友好の仕組みを研究したい。

⑥ そして、研究指導を受けながら最終的に修士論文に研究の成果をまとめる。

七、研究意義

この研究は、パンダを活用した交流を促進することで、中国と日本の友好を促進することにつながる研究であり、パンダ外交研究を促進する研究だと考える。また、ソフトパワー論の先行研究では国家間レベルでの研究が行われて来たが、私の研究のように、草の根の市民レベルでの交流の研究はあまり行われていないため、私の研究には先行研究にはなかった面があると考える。また、大学院修了後には、私は文化交流につながる活動をして研究の成果を活かしたい。

八、参考文献

ジョセフ・ナイ(2004)『ソフトパワー』山岡洋一訳、日本経済新聞社

家永真幸(2011)『パンダ外交』メディアファクトリー

家永真幸(2017)『国宝の政治史 「中国」の故宮とパンダ』東京大学出版会

ヘンリー・ニコルズ(2014)『パンダが来た道――人と歩んだ150年』白水社

倉持浩(2014)『パンダ――ネコをかぶった珍獣』岩波書店

張予恩(2015)『革命とパンダ』イースト・プレス

青柳正規(2015)『文化立国論――日本のソフトパワーの底力』筑摩書房

中村伊知哉(2013)『コンテンツと国家戦略――ソフトパワーと日本再興』角川書店

渡辺靖(2011)『文化と外交 パブリックディプロマシーの時代』中公新書

【企業倫理学・経営学・宗教社会学】

日本の企業経営者の仏教的経営理念に関する考察

――京セラ・KDDIの稲盛和夫を事例として――

一、研究概要

『論語と算盤』の渋沢栄一、パナソニックの松下幸之助が企業経営で一番大切なことは経営理念であると繰り返し論じていること、京セラ、KIIDの稲盛和夫が、仕事を通して人間として成長することを重視していることなどに強い感銘を受けた。

そして、社会主義市場経済という経済体制の中で生まれ育ち、お金を儲けることはいいことと考える利益至上主義を当然だと疑わなかったが、中国の企業は、環境破壊を推し進めたり、従業員をこき使うこと、CSRという発想が薄いことなどに気がつき、企業倫理の大切さを認識した。

そこで、仏教の信仰を経営に活かして来た日本の経営者の歩みを研究し、倫理と収益をどのように両立して来たのかを研究したい。そして将来は、中国に帰国して、中国の経済合理性を最優先している社会をもう少し倫理も大切にするようになることに貢献したい。

二、研究キーワード

企業倫理 日本の資本主義 信仰とビジネス 京セラ 稲盛和夫 出家 仏教 禅 臨済宗

三、研究動機

来日後に日本語学校に通いながら経営学の本を読むうちに、日本の企業経営者の中には、倫理、道徳を重視する人が多いと学んだ。『論語と算盤』の渋沢栄一が日本資本主義の父と言われていることを知った。その他にも、「メザシの土光さん」と言われた財界人で仏教徒の土光敏夫、経営理念を何よりも重要視したパナソニックの松下幸之助、「サービスが先、利益はあと」と繰り返し述べてキリスト教の信仰と収益を両立したヤマト運輸の小倉昌男などを知り、お金儲けの経営学ではなく、経営者の思想を学びたくなった。

四、志望理由

○○専攻には、仏教思想を専門に研究しておられる日本人と中国人の先生、その他の多様な学問分野の先生がいらっしゃるため、日本の経営者が仏教の信仰とビジネスをどのように両立したのか、自分の仏教を土台にした経営思想をどのように社会に発信したかを研究するにはとてもいい研究環境だと考える。また、企業倫理を研究するには、『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』も先行研究として大切なため、○○大学ではキリスト教も学べる点も魅力である。

五、研究内容

マックス・ウェーバーの『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』には、宗教が資本主義を生み出したと次のように述べている。プロテスタントのカルヴァン派には、予定説という教義があり、自分が天国へ行けるかどうかは神にしかわからない。人々は心の孤独に陥り、自分が天国に行ける確証を得るために自分の職業を天職として捉え、その仕事に世俗内禁欲的に励む。結果として利潤が高まるが、浪費せずに次の仕事のために貯蓄し資本の蓄積となり、その循環が資本主義の成立と発展につながった。そして初期の倫理、信仰が抜け落ち、精神なき専門人、心情なき享楽人が多く生まれ、資本主義は暴走するとマックス・ウェーバーは予言した。

そして今、世界の企業は不祥事が多くなっており、CSR(企業の社会的責任)、企業倫理の重要性が求められている。そこで私は、企業倫理をしっかりと実践しながら企業経営を行う方法として、仏教の信仰と収益の両立を実現させた人物として、京セラ・KDDIの創業者で、JALを再建するなど今の日本を代表する経営者である稲盛和夫を取り上げたい。

稲盛和夫は、若い時から哲学・思想に関心を持ってきたが、65歳の時には禅宗の臨済宗に出家をし、僧侶の資格を得ながら経済活動も行っている。自利利他、心を高めること、などを意識しながら、アメーバ経営という経済合理的な手法を用いて、京セラを世界的にな企業に成長させ、NTTに対抗するKDDIを作り上げ、JALの再建、その他の様々な社会貢献活動をなぜできたのかを研究してその成果を修士論文にまとめたい。そして、中国の経済成長一辺倒、収益最大化ばかりを考えている中国の経済界へのヒントを得たい。

六、研究の進め方

① 入学前に、稲盛和夫の著作を熟読する。特に、稲盛和夫と仏教を中心とした宗教観に注目する。稲盛和夫の精神的遍歴を特に注目して読書を進める。それと同時に、アメーバ経営という京セラ独自の合理的な経営手法と稲盛和夫の信仰がどのように両立していたのかにも注目して稲盛和夫の書物の分析を行いたい。

③ 大学院進学後には、仏教思想、コミュニケーションを中心に学びたい。そして、様々な文化を比較できるような視点と方法を学びながら、中国の企業文化と日本の企業文化を分析して行きたい。

④ 京セラの活動、KDDIの活動、JAL再建についての報道などの分析、稲盛和夫のビジネスセミナーの聴講、稲盛和夫の教えを受けた中小企業経営者の企業への訪問、インタビューなどによって行いたい。書物の中の仏教の思想と、仏教思想をビジネスに応用した稲盛和夫の活動の両方を分析したい。

⑤研究指導を受けながら、稲盛和夫がどのように仏教の信仰を経営に活かしていたのかをまとめて行く。信仰的経営理念と収益をどのように両立させていたのかをまとめ、今後の中国にどのように取り入れられるかを考えて行きたい。

七、研究意義

この研究は、応用仏教学の研究である。中国人の一部は稲盛和夫の本の読書会を始めて経営倫理に活かそうとしている。私は、学問的に、稲盛和夫の仏教思想とその思想をどのように経営に活かして収益と倫理を両立しているのかを解明するため、中国の経営倫理の構築などに役立つ研究になると考える。また、仏教思想の応用という学問分野、経営学にも貢献できると考える。

八、参考文献

マックス・ウェーバー(1989)『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』大塚久雄訳、岩波文庫

コリンズ、ポラス(1995)『ビジョナリーカンパニー 時代を超える絵師損の原則』日経BP社

富永健一1998『マックス・ウェーバーとアジアの近代化』講談社学術文庫

稲盛和夫(2010)『アメーバ経営』日経ビジネス人文庫

稲盛和夫(2001)『稲盛和夫の哲学 人は何のために生きるのか』PHP研究所

稲盛和夫(1998)『人生と経営 人間として正しいことを追求する』致知出版社

【教育学・テレビゲーム研究・ゲーミフィケーション】

環境教育へのTVゲームの効果的な導入方法に関する考察

――ゲーミフィケーションの視点から――

太平洋上の島国ツバルは、地球温暖化による海面の上昇により国家消滅が確実視されている。日本国内でも環境破壊が進んでいるため環境省、文部科学省は各種の環境教育の政策を打ち出しているが、環境教育は期待されているほどの学習効果を上げていない。そこで私は、楽しく学べて学習効果が上がりやすい仕組みをゲーミフィケーションという切り口から研究したい。

「テレビゲームをやると暴力的な子どもになる」「テレビゲームをやるとバカになる」といった言説は根強く存在しているが、東北大学の川島教授の『脳トレ』などに見られるようなブームもあり、テレビゲームの肯定的な側面も注目されるようにもなっている。テレビゲームに関する先行研究としては、社会心理学者によるテレビゲームが子どもに与える悪影響を論じたもの、あるいは悪影響があるのかどうかを論じたものなどがある。また、トンデモ科学とされている日大の森昭雄教授の『ゲーム脳の恐怖』など、テレビゲームの否定的な側面を論じたものが目立つ。しかし、最近では、J・マクゴニカルの『幸せはゲームな未来は「ゲーム」が創る』や、井上明人の『ゲーミフィケーション――<ゲーム>がビジネスを変える』などのように、テレビゲームを社会に役立てようといった肯定的な研究も目立ち始めている。

そこで私は環境教育にゲーミフィケーションという考え方を導入し、子供たちを中心に環境問題を楽しく学べる環境教育プログラムの研究したい。研究の進め方は、①入学前に各種の環境教育の手法、ゲーミフィケーションの考え方について詳しく把握する。②○○研究科において「 」「 」「 」「 」「 」などの文理融合の授業を履修し、環境問題の全体的な知識を吸収する。③環境教育を行っている団体を極力多く訪問し、現状を把握する。④TVゲームを学習に取り入れて成果を上げている団体をフィールドワークする。⑤○○研究室で環境問題などについて広く学びながら、TVゲームを用いた環境教育プログラムを作成し、子供たちへ利用してもらいその効果を検証しながら、修士論文にまとめたい。

環境教育にゲーミフィケーションという考え方を取り入れた本格的な先行研究はまだないため、本研究は環境教育研究とTVゲーム研究それぞれの先行研究の新たな研究領域を切り拓くという学問的な意義がある研究であり、環境教育の学習効果を上げるという社会的意義もある研究だと考える。

「参考文献」

M・プレンスキー(2009)『デジタルゲーム学習――シリアスゲーム導入・実践ガイド』東京電機大学出版局

J・マクゴニカル(2011)『幸せはゲームな未来は「ゲーム」が創る』早川書房

F・ローズ(2012)『のもりこませる技術――誰が物語を操るのか』島内哲朗訳、フィルムアート社

芦崎治(2009)『ネドゲ廃人』リーダーズノート

NHK取材班(2011)『NHKスペシャル――世界ゲーム革命』NHK出版

井上明人(2012)『ゲーミフィケーション――<ゲーム>がビジネスを変える』NHK出版

日本教育工学会監修・藤本徹・森田裕介編(2017)『ゲームと教育・学習』ミネルヴァ書房

日本デジタルゲーム学会『日本デジタルゲーム学会学会誌』など。

【ゲームセンター研究、公共政策学】

ゲームセンターによる地域住民支援に関する公共政策学的考察

――孤独な老人のQOLの向上をテーマに――

私は〇〇大学で学びながら、大手ゲームセンター会社のアルバイトに従事した。ゲーム、アニメなどのオタク文化が好きだったことがきっかけでゲームセンターで働いた。ゲームセンターには、不良と言われる人も来るため、たいへんな面もあるアルバイトであったが、一生懸命働いたことが評価され、正社員になるように誘っていただいた。しかし、私はもっと学んでから社会に出ようと思ったため、そのお誘いはいったん辞退した。

8050問題が大きな話題になり、高齢の親が亡くなった後に、親の年金が入ってこなくなった場合に、全国に60万人いる中高年ひきこもりが今度どうなるのかが注目された。ゲームセンターで働いて感じたことは、最近はネットメディアでも話題にたまになっているが、地域住民の孤独な老人が居場所を求めてゲームセンターにかなりの人がよく来ているということである。社会がゲマインシャフトからゲゼルシャフト化し、地域のつながり、つまりソーシャルキャピタルが弱くなっている。そのため、老人たちは居場所を求めているが、なかなか自分の居場所が見つからずに困って、人とのつながりを求めて、一日中いてもゆるされるゲームセンターに来ている人がいる。私はゲームセンターという場所が、地域の孤独な老人の居場所としてもっと機能するような勉強を○○研究科で行いたい。企業としてのゲームセンターと地域のボランティア、NPO、市役所などがうまく連携し、超高齢化社会における居場所がない老人のフォローをもっとうまくできる政策を考えたい。

そのために、「公共政策研究」「都市政策研究」「NPO研究」「社会開発論研究」「政策研究1社会保障・教育政策」「政策研究Ⅱ都市システム」「政策研究Ⅲ参加とガバナンス」「地域研究Ⅶ地域経済政策」「社会調査法」「質的調査法」などを履修しながら学習を深めていきたい。ゲームセンターへのフィールドワーク、インタビュー調査を行い、現場のニーズを把握して、NPOや行政との連携などを考えていきたい。

〇〇研究科を修了した後は、地方公務員になるか、以前誘っていただいたゲームセンター運営会社につとめて、官民の連携によって、大きな政府が小さな政府になったために、生きづらくなっている人たちを支援してQOLの向上に貢献したい。

【環境問題・日本思想史】

「日本のエコロジー思想と実践を用いた環境教育の研究

~~共有地の悲劇を回避するために~~」

私の学問的問題関心は、共有地の悲劇としての環境問題の悪化が進んでいる状況を、日本のエコロジーの思想と実践方法を用いて、人々のライフスタイルを、環境への負荷が高いものから環境にやさしいものへとパラダイムシフトさせる仕組みを構築することである。

学部では法学を学んで来たが、法律や条令を作っても、人々の心が変わらなければ、環境に負荷がかかる社会システムが変わらないと考えるようになった。人の意識、ライフスタイルが変わらなければ、Co2の排出量は減らず地球温暖化が進む。アメリカの高校時代には、都会の大人のおしゃれなライフスタイルとして流行のエシカルの思想にも触れ、エシカルファッション、エシカルフードをやったこともあるが、ニューヨークで3年間過ごしたことにより、逆に日本文化の素晴らしさを痛切に感じた。そして大学4年間の様々な活動を通して、日本文化の中のエコロジー思想や実践の優れた点と、持続可能な社会への可能性を感じ、日本のエコロジーを楽しくわかりやすく学べる仕組みの構築を研究したくなった。

エコなライフスタイルをするための日本の知恵は非常に多い。もったいない、手塚治虫の環境思想、宮崎駿アニメの中のアニミズムの思想、打ち水、風鈴、浴衣などで涼む江戸の知恵、障子や襖などのエコロジーな建築、神社の鎮守の森、風呂敷など荷重包装を防ぐ

グッズ、竹筒の水稲、おにぎりを包む竹の皮、自然食など実に多い。私はこうした日本のエコロジーの思想と実践をたのしく学べる環境教育のプログラムと運営方法を修士論文にまとめたい。日本人が喜びそうなプラン、西洋人が喜びそうなプラン、東洋人が喜びそうなプランに分けて研究したい。

具体的には、○○研究科に進学し、学問統合型アプローチ、国際環境リーダー講座、日本・中国の環境実践研究、国際知的財産経営論、自然環境概論、環境ビジネス論、資源・食料経済学などを履修しながら環境問題全般への知識を深く学びたい。そして、日本思想・哲学の本、日本のエコロジー関連の本、アニメなどのコンテンツなどを詳しく調べたい。また、環境教育を行っている企業やNPO、コンセプトカフェなどをフィールドワークして行く。そして○○研究室で学びながら教授、院生と議論しながら、環境教育のプログラムを作って、子どもたちに試しながら効果を測定しつつ、効果的なプログラムと運営方法を修士論文にまとめる。

【公共政策、環境政策、アイドル研究(乃木坂46)】

「研究テーマ」

芸能人をPR大使にした環境政策の効果とよりよい政策立案に関する考察

――乃木坂46と林野庁「木材利用ポイントPR大使」を例に――

芸能人の人を惹きつける魅力を活用し、より効果的な環境政策を行い、多くの国民の環境意識を向上させ、環境にやさしいライフタイルを広め、持続可能な社会を実現する方法を研究したい。事例として、AKB48の公式ライバルとしてデビューしたが、今ではアイドル界のトップの乃木坂46と林野庁「木材利用ポイント大使」を取り上げたい。

林野庁は、木材の適切な利用により、森林の適正な整備・保全、地球温暖化防止、農山漁村地域の振興等に貢献することを目的として、「木材利用ポイント事業」を行った。木材の利用を促進することにより、森林の適正な整備・保全、地球温暖化防止、農山漁村地区の振興などに貢献することを目的としたイベントである。

多くの人は、森林の伐採はよくないことであり、森林はそのままにしておくことがECOだと思いがちだが、実際は木材を適正に利用した方が森林の新陳代謝が進み、地球温暖化防止につながってよいのである。木材の特徴・効能には、湿度の調整がある。この林野庁の事業は、2013年に実施されたが、動画が今も多く残っている。東大の森林科学の井上准教授の講義を受ける乃木坂メンバーの様子、クイズなどが残っており、当時からのファン、新しいファンの多くが環境について学んでいる。元メンバーの西野七瀬は「うちの実家にも木がたくさん使われていたんだなってことに改めて気付いた。上京してからはあんまり身の回りに木を使ったものがないので、お母さんに木の机とか買ってもらおうかなと思いました(笑)」と感想を述べているように、森林を伐採することは地球温暖化につながるため、木材をたくさん使うように心がける国民が増えることは望ましいことだろう。

私は0進学後に、現場・現実・現物主義のカリキュラムから多くの授業を履修し、環境問題全体の理解を深めながら、乃木坂46と林野庁「木材利用ポイント大使」の政策内容、イベント、広報を多角的に分析し、どのようにして、あまり関心を持たれにくい環境問題をわかりやすく一般社会に伝えたのかを、サイエンスコミュニケーション、環境教育といった視点も取り入れながら、元官僚の○○教授の研究室で実践的に学びながら研究を進めたい。将来は公務員となり、有名人の協力を得たエコツーリズム促進などの政策を実施して環境と経済が両立したよりよい社会にする公務員になりたい。

【生理休暇、労働問題、人的資源管理論】

生理休暇による女性の生きづらさの改善

――ワークライフバランス論の視点から――

「研究の概要」

生理休暇の取得は労働基準法68条で認められた女性の権利であるが、企業風土などから取得しにくいために、困難を抱えながら働いているケースがとても多い。私は女性が働きやすい労働環境を作り、女性が輝ける社会の実現のために、生理休暇を巡る現状と課題を浮き彫りにした上で、考察して修士論文にまとめたい。そして、女性の生きづらさの改善、労働力不足などに貢献し社会貢献したい。

「研究の具体的内容」

労働基準法第68条には「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。」と定められているが、労働現場では守られていないケースが多い。生理休暇の取得率は60年代には60%ほどであったが、今では1%以下である。かつては、か弱い女性に無理をさせられないとOLには生理休暇を取らせる風潮があったが、1985年の男女雇用機会均等法以降は、生理休暇の取得は激減した。

生理(月経)に関する学問的研究は、主に医学、社会学・文化人類学、労働法などの観点から行われている。武谷(2012)では、男性が実態をあまり把握しておらず、女性も意外とその全体像を知らないという。また、生理前2週間ほどに起こるイライラや情緒不安定、うつ、不安感、集中力の低下や眠気などのPMSや、精神症状が強い月経前不快気分障害のPMDDといった心身の不調を訴える女性を助ける研究も行われている。労働法からの研究としては、生理休暇の取得を理由に給料を下げることは認められるかが争われた裁判の判例の分析が先行研究としてある。

田口亜砂の『生理休暇の誕生』では、生理休暇は米国などにはない日本的な制度であり、日本のケガレの観念が影響してできた制度であることが述べられ、日本の生理休暇がどのように生まれたかを解明した研究である。田中ひかるの『生理用品の社会史―タブーから一大ビジネスへ』は、生理用品が存在しなかった時代にどのように生理用品が発明・改良されて行き、ビジネスになったのかという課程を分析した研究である

以上のように先行研究は様々あるが、今の働く女性たちが生理にどのように悩み、困難を抱えて困っているのか詳しく実態を把握した上で分析し、解決策を提言する研究はないため、私はこのテーマに取り組みたい。

- 生理休暇取得の現状と課題を把握する。近年注目されているフェムテックの現状も詳しく調べたい。国立国会図書館、都立図書館、大宅壮一文庫などの専門図書館でも情報を収集する。

- また、生理休暇を取得している女性の労働意欲、生理休暇を取得したいができないでいる女性の声などをさらに取集しつつ、生理休暇の取得に積極的な企業のケーススタディを行って行きたい。

- ○○教授の研究室に所属させていただき、生理休暇の問題を探究し、女性がワークライフバランスを達成しやすい仕組みの考察を重ねる。

- 2年間の研究成果から、現実的なプランを提言する修士論文にまとめる。

「本研究の期待される成果」

よりよい労働環境の整備、仕事と出産・育児を両立しやすい社会の実現による少子化問題の改善などへの基礎資料になり、的を射た政策立案につながり、よりよい社会の実現、国民のQOLの向上などにも貢献する研究だと考える。女性が外で働きやすい環境が実現すれば、結果として、少子化の改善、優秀な労働力の確保につながり、企業の収益もつながり、納税額が上がり国家財政の健全化にもつながるだろう。

「参考文献」

武谷雄二(2012)『月経のはなし――歴史・行動・メカニズム』中公新書

田中ひかる(2013)『生理用品の社会史――タブーから一大ビジネスへ』ミネルヴァ書房

田口亜紗(2003)『生理休暇の誕生』青弓社

米川瑞穂,日経BP総合研究所メディカル・ヘルスラボ (2022)『ウェルビーイング向上のための女性健康支援とフェムテック』日経BP

【金融・ファイナンス論、ご当地ファンド、地方創生】

「上場企業の少ない地域における最適なご当地ファンドの組成」

私の研究課題は、「上場企業の少ない地域における最適なご当地ファンドの組成」である。特定の都道府県・地域に本社を置いていたり、工場を設立したりする企業の株式に投資する「ご当地ファンド」について分析し、最終的には、私の地元県に最も適した「ご当地ファンド」のアセットアロケーションを提唱し、私が勤務している地方銀行で実際に商品化したい。

「ご当地ファンド」には大きく分けて、その地域に本社や事業所、工場などを置く国内企業の株式を多く組み入れた「国内株式型」と、証券会社が独自に算出している地域別株価指数に連動した運用を目指す「インデックス型」、外債やREITなど複数資産をミックスさせた「外債型」の三つのタイプがある。「国内株式型」、「インデックス型」については、国内上場企業が東京一極集中とともに、首都圏、阪神、東海地区への集積が進んでいることから、そのような地区以外の地方企業を投資対象とする「ご当地ファンド」を組成する場合、仮にその地方に工場を設立していたりする企業を投資対象として含めたとしても、投資できる対象銘柄数が非常に少なくなってしまうことや、投資対象企業の時価総額が小さく、流動性が低い等のリスクがある。そのため、一つの都道府県のみで組成されているファンドは少なく、投資対象地域を広域化しているファンドが多い。一方で、「外債型」の場合、単一の都道府県を投資対象としたファンドが多いものの、投資家は海外の金利動向や為替相場の行方、ひいては都心部の不動産市況のリスクにまでさらされることになり、地元を応援するためにファンドを買った投資家にとって、地元経済とあまり関係ない要因に左右されることになるという問題点がある。

私の地元では、本社を置いている上場企業は6社、工場や関連会社にある上場企業は11社と投資先は限られ、「国内株式型」で県の企業だけを投資対象としてファンド組成をすることは、難しい面もある。しかしながら、地元の人達により愛着を持ってもらうために、100%地元商品でのファンド組成にこだわりたいと考えている。ファンド組成において、地方債、地元企業発行の事業債、証券化商品などの組み入れ等のこれまでの「ご当地ファンド」になかった商品の開発の可能性も検討していきたい。さらに先行事例を調査・分析するとともに、県民性を加味し、私の地元県に最も適した「ご当地ファンド」を提言したい。

入学後については、「エクイティインベストメント」、「債券インベストメント」を履修し、証券投資の基礎を固めたい。そしてその後は、私の研究目的を達成するため重要である考える「アセットアロケーション」、「証券化」「行動ファイナンス」等の科目を履修したいと思う。また、日本金融学会の機関誌「金融経済研究」等により、最先端の動向も参考にしつつ研究を進めたい。

大和総研編(2020)『地銀の次世代ビジネスモデル 押し寄せる業界再編の波を乗り越える』日経BP

みずほ総合研究所編(2018)『キーワードで読み解く地方創生』岩波書店

日本経済新聞社編(2019)『地銀波乱』日経BP

日本シミュレーション学会編(2012)『シミュレーション事典』コロナ社

盛山和夫・浜田宏・武藤正義・瀧川裕貴(2015)『社会を数理で読み解く――不平等とジレンマの構造』有斐閣

岡山正雄(2010)「「ご当地ファンド」の特徴について」『金融市場2010年9月号』農林中金総合研究所

【応用物理学、VR、ヒトと動物の関係学・科学技術社会論】

ストレス社会におけるVRを利活用した新たなカフェシステムの構築

~~動物カフェとサイエンスカフェの融合によって~~

私がアルバイトをさせていただいたスターバックスの経営理念はサードプレイスの提供である。これは都市社会学者レイ・オルデンバーグが提唱した理論で、忙しい都市生活者には、家庭、学校・職場に次ぐ第三の居場所が必要だという。ゆったりくつろげる空間に身を置くことでストレスから解放されるだけでなく、落ち着いて思考でき、よいアイデアが生まれるなどサードプレイスには利点が多い。

私は、動物との触れ合いによる癒し、環境問題改善効果という学問的関心を持っている。文献を読み進め、動物との共生は非常に重要と考えた。ストレス社会では癒しを人々は求めるためペットブームが起きている。ペットを飼えない人は、動物カフェや動物園に行って癒しを得ている。動物と触れ合って命の大切さを実感したり、生物多様性保全が大切だと思うきっかけになれば、環境に配慮したライフスタイルを送る人を増やし、持続可能な社会の実現にもつながり、SDGsの促進にもつながる。

私が研究したいサイエンスカフェは、犬猫などの小動物とのふれあいを組み込むことで、カフェに集う人々により良い生理的効果や心理的効果をもたらし、リラックスした中で生物多様性保全などの環境問題に関心を持ってもらう、言わばストレスフルな現代人にとって有益な場所、学びの場、情報発信の場で、アニマルセラピー的な効果もあるカフェである。私は、動物カフェとサイエンスカフェを融合したような新たなカフェシステムのデザインを研究したい。動物カフェには、フクロウカフェ、猫カフェなど種類は多いが、動物を飼うコスト、衛生面、動物が亡くなるといった問題があるが、私はVRといったテクノロジーを利活用することで、リアルな動物をたくさん飼うのと同様な顧客満足度が高いカフェができるのではないかと考えるため、○○研究室で研究を進めたい。

① 進学前に動物関連産業の動向の把握、動物カフェの現状と課題の洗い出し。

② SDM進学後には、理系と文系の両方の視点から社会現象を読み解くSDM学を体系的に学ぶ。

③ ○○先生の授業、○○研究室でVRについて掘り下げて学ぶ。

④ VRを利活用した各種施設の動向のチェック。動物カフェなどの広い意味での癒し産業に通う人のニーズの把握なども行う。

⑤ サイエンスカフェと動物カフェを融合した新たなカフェにVRをどのゆうに応用すればいいかの構想を練り、○○教授から研究指導を受けて、実験も行って効果を測定しながらよりよいカフェシステムを研究する。

⑥ 最終的に修士論文にその成果をまとめる。という流れで研究を進めたい。

この研究は、VR応用研究への貢献、環境教育、ヒトと動物の関係学の発展、アニマルセラピーやカフェ文化のイノベーションにつながる研究だと考える。大学院修了後には父と同じようにコンサルタントになり、ペット産業に関わって生きやすい持続可能な社会の実現に貢献したい。

【健康政策、ラジオ体操、スポーツ科学】

ラジオ体操が住民の健康増進に与える効果のメカニズムの考察

――ソーシャルキャピタル論の視点から――

a. 研究の目的(200 字以内)

多くの人が取り組みやすく、特に道具も必要なく、無料ででき、コロナ禍でも密にならないラジオ体操の仕組みを分析し、ラジオ体操がどのように人のつながりを形成してコミュニティを作っているか分析する。そして、ハーバード大学公衆衛生大学院教授が言うように、健康度を高めているのか、健康寿命をどのように伸ばしているのか、どのようにQOLが高まっているのかなどを解明する研究し、健康づくりにつなげることを目的とする。

b. 研究テーマ設定までの経緯と本大学院を志望する理由(600 字以内)

戦後日本はケインズの考え方に基づく公共事業などを行う大きな政府として発展して来たが、21世紀に入ってからの小泉竹中構造改革によってフリードマンの考えに基づく本格的な新自由主義の小さな政府となった。「ゆりかごから墓場まで」のような手厚い福祉の存続は無理になり、高齢化が進むため社会保障費が増大しており医療費の抑制、健康増進は急務である。コストがかかる公立病院が民営化されたケースは少なくなく、様々な格差が拡大した。そのため、市民たちはNPOなどの民間や、官民連携での支え合いが必要になっている。市民ひとりひとりのQOLのためにも、社会保障費の増大を提言し国家財政の悪化を防ぐためにも、市民の健康寿命を延ばすことは社会全体の課題である。私は体育学部で学んできたため、運動、スポーツを広めることによる健康づくりに関心があるが、体育学、スポーツ科学というアプローチではなく、幅広い視点から社会問題をとらえる学際的なアプローチから研究を進めたいと考えている。

○○大学大学院○○研究科は、コミュニティデザイン、NPO、ボランティアといったことをキーワードとして、よりよい地域社会をデザインしていこうという実践的な大学院であるところに私は強く魅力を感じている。ソーシャルデザインを本格的に学び、社会貢献できる人材になるため、私は○○研究科を志望する。

c. 研究計画の具体的内容と進め方(1000字以内)

ハーバード大学公衆衛生大学院の日本人教授であるイチロー・カワチ博士の先行研究によれば、ソーシャルキャピタルが強い、すなわち地域における人と人のつながりが強い地域は、ソーシャルキャピタルが弱い地域よりも、健康度が高いことが明らかになっている。そこで私は、ソーシャルキャピタルを活かした健康づくりに成功している事例の成功要因を突き止めて健康増進政策を論文にまとめたい。

健康づくりのために、テニス、乗馬、マラソン、柔道、健康、ボディビル、フィットネスクラブ、卓球などいろいろなものがあるが、道具が不要で場所を選ばずに済み、コロナ禍において密にならずに済むため、この研究の事例は、全国各地で行われているラジオ体操を取り上げたい。

ラジオ体操は、そもそも、アメリカ合衆国の保険会社が、YMCAに依頼して体操を作ってもらったことが始まりである。保険会社は、加入者の健康を増進し、保険を極力払わないで済むようにという意図でラジオ体操を作ったのであった。日本人にはラジオ体操が合ったようで、小学生の夏休みの宿題として、中学高校での運動として広まっている。毎朝、地域の人たちが集まったラジオ体操の会場は全国各地にあり、地域の人たちの交流の場になっていることは少なくない。

毎朝地域の人が集まってやっているラジオ体操の会場をフィールドワークしながら、ソーシャルキャピタルの形成、健康情報の交換、悩み相談によるストレス減少などがどのように行われているか社会調査したい。

① 進学前に、日本の健康スポーツのマクロな動向を詳しく調べる。文部科学省、スポーツ庁、厚生労働省などの政策を白書などで詳しく調べておく。

② 日本におけるラジオ体操の歴史、現状、課題などを進学前にできる限り詳しく調べておく。雑誌の資料館である大宅壮一文庫、国立国会図書館などで専門資料を検索し、ラジオ体操の歴史を把握しておく。

③ 進学後に、組織論、NPO論、地域、ソーシャルビジネスなどの授業を積極的に履修し、ラジオ体操の促進による健康づくりのソーシャルデザインについての考察を深める。

④ 進学前から、ラジオ体操の解消をいろいろフィールドワークするが、進学後もその作業を続け、信頼関係を築いて、参加者たちの意識、健康度への影響などを社会調査する。

⑤ 様々な角度から研究を進め、2年間の成果を指導教授から指導を受けて修士論文にまとめたい。

d. 期待される成果(研究の評価指標、社会的意義など)(200 字以内)

論文検索サイトのCiNiiで、ラジオ体操に関する先行研究を調べたが、私のようなテーマ設定の研究はなかったため、私の研究には先行研究にはない独自性があると考える。大学での体育学の学びと、大学院でのコミュニティ論の知識を掛け合わせ、実践的な仕組みを提言することで社会的意義のある研究成果が期待される。自分自身が健康産業で働き、市民の健康を増進することに貢献することで大学院での学びを活かしたい。

e. 研究テーマとの関係で、これまでに読んだ文献5点程度(文献名、著者名、出版社名)

『命の格差はなくせるのか』、イチロー・カワチ、小学館

『ラジオ体操の誕生』、黒田勇、青弓社

『よくわかるヘルスコミュニケーション』池田理知子、五十嵐紀子、ミネルヴァ書房

『公衆衛生実践キーワード 地域保健活動の今がわかる明日がみえる』鳩野洋子、医学書院

『ソーシャルキャピタル入門』、稲葉陽二、中央公論新社

【コスメビジネス研究】

アジア人の西洋コンプレックスを活用したコスメビジネスに関する考察

――KOSEのアウト・オブ・ブランド戦略を事例として――

一、研究動機

中国人の私は、日本のアニメ、アイドル、音楽、コスメなどが大好きで、日本語の勉強を始めた。そして、中国よりもいろいろな意味で進んでいる日本でしっかりと勉強をしたいと思い、留学を決心した。日本語学校で学びながら、憧れて来た日本での生活を楽しむうちに、特にコスメを研究したいと思うようになった。日本に来て詳しくコスメを調べるうちにわかって驚いたことは、西洋のコスメメーカーの商品だと思っていた商品が、実は日本のメーカーのものだとわかったことである。つまり、日本人、中国人、韓国人などがアジア人の西洋コンプレックスの心理をうまく利用したビジネスを知り、こうした資本主義の手法を研究したいと思うようになった。

二、志望動機

経営学では、収益を最大化することがよいことという前提で研究をするが、私はアジア人の西洋コンプレックスをどのように企業は利用しているのかという視点から研究を行いたい。西洋が上で、東洋は下だという意識は根強くあり、東洋人は西洋文化に憧れがちである。

現実問題として、西洋文化に憧れる東洋人は多いため、企業は生き残りのために西洋的な商品を作って広告し、アジア人からお金を集めることをして会社を維持しようとしないと困るという現実がある。そこで私は、日本のコスメメーカーがいかにも西洋の商品であるように振舞いながら実は日本のメーカーの商品だと内緒にしてコスメを売っているのか(アウト・オブ・ブランド戦略)を経営学的に研究したい。

三、研究内容

中国では、雪肌精という日本のKOSEの美白になるためのコスメが人気がある。黄色人種は白人のような白い肌に憧れているため、雪のような白い肌になりたいと思っており、日焼け止め、美白になるクリームなどを多く売っている。一方で、ヤマンバギャルのような日焼けサロンで肌を黒くするようなことはしない方がいい風潮がある。つまり、白人に近づきたい、黒人みたいに黒い肌は嫌だという深層心理が透けて見える。シャネル、エスティ―ローダーなどの西洋のコスメにアジア人は憧れて、日本の資生堂やKOSEは企業努力をして高品質のコスメを作り、ブランド力を向上させて、多くの人から支持を集めている。しかし、特にKOSEは、KOSEの商品であることを隠し、西洋のメーカーの商品のように思わせるアウト・オブ・ブランド戦略を採用して売上を上げているが、企業側の戦略と騙されている消費者の実態はあまり解明されていない。

コスメに関する先行研究には、コスメの歴史、コスメをする人の意識、中国人による爆買いの動向、経営学的なコスメのマーケティングの研究、雑誌の分析、広告の分析などいろいろある。しかし、私が研究したいと思っている西洋へのコンプレックスを活用したアウト・オブ・ブランド戦略を、経営学的ではなく、社会学、文化人類学的な視点から中立的に研究し、アジア人がメーカーにどう操られているのかを探求した研究はまだない。

四、研究手順

① 大学院進学前に、日本のコスメについて全体的に詳しくなっておきたい。最もアウト・オブ・ブランド戦略が盛んなのはKOSEであり、売上の半分近くはアウト・オブ・ブランド戦略のブランドである。こうした実態をできる限り進学前に詳しくなるため、五反田のコスメの図書館などで資料を収集しておく。

② 大学院進学後には、いろいろな授業を履修して、学問的な知識を分析方法を学び、学問的に信用できるよなデータ収集方法、分析方法を身につける。

③ 女性雑誌の広告の分析、デパートやドラッグストアなどの販売員のセールストークの分析など企業側の戦略の分析と、アウト・オブ・ブランド戦略の覆面ブランド(KOSEのジル・スチュアートなど)を愛好する消費者に、アンケートやインタビュー調査を行い、自分が買っているブランドが実は日本メーカーの消費であることを知っているかどうか、騙されたという感覚があるかなどを詳しく調査する。KOSEのお客様相談室や売り場の人に、日本のブランドでないように消費者に思わせて売っていることをどう思うのかをインタビューも行いたい。

④ 西洋文化へのアジア人のコンプレックスの構図を分析したり、メーカーと消費者の関係性がどのように西洋が上で東洋は下という仕組みを維持してしまっているのかなどを考察する。最終的には、社会調査と分析からわかったことを修士論文にまとめたい。

五、研究意義

この研究はコスメ研究においてまだ研究されていないアウト・オブ・ブランド戦略に潜む西洋中心主義の仕組みを可視化してアジア人の西洋コンプレックス、資本主義の策略などを解明する点が独自性だと考える。そして、自分が今後、コスメ業界で会社を作って、できる限り文化相対主義的なアジア独自のコスメ商品をプロデュースすることで、西洋と東洋が対等な多文化共生の社会づくりに貢献したい。

六、主要参考文献

米澤泉『コスメの時代――「私遊び」の現代社会論』勁草書房 2008年

平松隆円『化粧にみる日本文化――だれのためによそおうのか?』水曜社 2009年

石田かおり『化粧せずにいられない人間の歴史』講談社 2000年

【生命倫理学、母子手帳、国際協力】

日本発祥の母子手帳が途上国の母子の人間の安全保障に果たす役割

――妊産婦と新生児の死亡率の低減をテーマとして――

研究内容

命の格差を減らすための先行研究として、ハーバード大学公衆衛生大学院のイチロー・カワチ教授のソーシャルキャピタルが強いとその地域の健康度が高いという理論(カワチ2013)、一般市民の健康についての知識を高めることを指摘しているヘルスリテラシー(福田ほか2016)、その他、様々な公衆衛生学の理論(鳩野2014)などがある。

健康に関する知識、人とのつながりなどが命の格差を減らせると考えた時に、私は母子手帳が有効なツールだと考える。母子手帳を地方行政からもらい、健康についての知識を学び、行政とつながったり、地域のお母さん同士で集まって話すことで、命の格差が減るケースは多々ある。

母子手帳は、昭和17年につくられた妊産婦手帳が源流である。厚生省に勤めていた瀬木三雄がドイツのムッターパスという妊婦健康記録の制度を参考に作成した。当時の妊産婦死亡率は、現在の65倍であった。妊産婦手帳の内容は、①表紙、②妊産婦の心得、③妊産婦・新生児健康状態欄、④分娩記事欄、⑤必要記事欄、⑥出産申請欄、で現在の母子手帳のように、母子双方の健康というより、出産が無事に済めばいいという発想のものだった。この手帳を持参することにより、米、出産用脱脂綿、腹帯用さらし、砂糖などの配給を受けることができるため普及した。

そして、昭和22年に児童福祉法が制定され、これによって母子健康手帳制度が発足し、母と子の健康に重点が置かれるようになった。昭和40年には母子手帳法が制定され、母子健康手帳(いわゆる母子手用)と改名され現在に至っている。

日本は人間の安全保障の考え方に基づき、開発援助を行っている。アフリカ、アジアなどの貧困国で多くの母子が亡くなっているという現実に対する効果的な支援の1つが母子手帳の普及であり、現在、母子手帳は40ヶ国に広まっており、世界中の妊婦の15人に1人が母子手帳を使っていると言われている。JICAなどの国際協力機関では更に普及を目指し、世界の母子の命の格差の是正に日本の母子手帳というシステムは貢献している。

例えば、インドネシアは、母子手帳の普及が最も達成された国である。1993年に研修で日本を訪れたインドネシア人医師が日本の母子手帳システムに非常に感銘を受けたことがきっかけである。300以上の部族からなるインドネシアに一律の制度を広めることは困難もあったが、口コミで拡散しインドネシア中に広まり、インドネシアの母子の率はかなり減少した。1991年に10万人中425人の妊産婦が亡くなっていたが、2007年には228人へとほぼ死亡率が半減している。

日本人からすれば、母子手帳というシステムは、ごく当たり前のものであり、改めて注目するきっかけはなかなかないと思われるが、実は1990年代以降、多くの発展途上国の母子の命を救っている。先行研究では、母子手帳がどのように母子の命を救っているのかをしっかりとした社会調査に基づいて研究されたものは意外にも見当たらないため、私は母子手帳がどのように母子の命を救っているメカニズムをフィールドワークから明らかにしてまとめ、今後の母子の命の格差の是正に貢献したい。研究の進め方は以下の通りである。

① 日本の公文書などで、母子手帳の歴史などを詳しく把握する。国際関係論、政治学の本を読み、大学院進学後に備えたい。

② 母子手帳がどのように使われているのかをまずは日本国内の例をフィールドワークしておきたい。親戚だけではなく、地域の人たちの協力も得て、母子手帳がどのように機能しているのかを、市役所、保健所などへの聞き取りも行いながら把握しておきたい。

③ 大学院進学後には、国際関係論、政治学を中心に理由して行く計画であるが、幅広いカリキュラムを活用し、その他の分野の授業も積極的に履修し、幅広い視野を持った人材になりたい。

④ 発展途上国の中で、母子手帳が普及している国の中から1つの国を選定し、フィールドワークに行って、発展途上国においてどのように母子手帳が用いられているのかを把握する。

⑤ 日本と発展途上国の現場でどのように母子手帳が使われ散るのかを詳しく調べた上で、現状と課題を明らかにして、よい効果的な用い方、改善策を教授の指導を受けながら考察し、その研究成果を修士論文にまとめたい。

研究意義

母子手帳についての先行研究は意外と少ないため、日本が世界に誇る母子手帳というシステムズがどのように母子を救っているのかが私の研究では分かりやすくなる。そうした点が、この研究の学問的な意義だと考える。また、日本国内、海外の母子を救っている母子手帳の理解を促進することで、今よりももっと母子手帳の重要性が見直され、命の格差の是正につなるという社会的意義がある実践的な研究だと考える。

参考文献

鳩野洋子(2014)『公衆衛生実践キーワード: 地域保健活動の今がわかる明日がみえる』医学書院

セン、アマルティア(2006)『人間の安全保障』集英社新書

セン、アマルティア(2002)『貧困の克服 アジア発展の鍵は何か』集英社新書

カワチ、イチロー(2013)『命の格差は止められるか: ハーバード日本人教授の、世界が注目する授業』小学館

福田洋ほか(2016)『ヘルスリテラシー :健康教育の新しいキーワード』大修館書店

【ジェンダー論、ヌード写真(妊婦ヌード)】

・タイトル

「マタニティヌード写真から読み解く現代女性の意識の変化」

・キーワード

写真、視覚文化、マタニティヌード、ジェンダー、社会意識

・研究に至る経緯

ジャニーズの男性アイドルには50歳を過ぎている人たちがいるが、乃木坂46のメンバーは20代のうちに卒業し、AKB48のメンバーはごく一部のメンバーは30代になってもアイドルを続けるものの、30代前半では引退をする、といったマスメディアのなかの、様々なジェンダーバイアスを学び、ジェンダーの問題に関心を持った。

そしてさらに、男性の銅像は服を着ており、名前もしっかり書いてあるが、女性は名前も分からない裸像であることが多いことについて、とても不思議に思ったことが、女性のヌードに関心を持つ大きなきっかけになった。

また、かかあ天下といった価値観ではなく、男性に頼って、か弱さを醸し出してモテることを狙うジェンダー戦略など多様な考え方を改めて認識し、卒業論文では別のテーマを扱ったが、メディアとジェンダーの問題を探究したくなり大学院進学を志すようになった。

・研究内容、先行研究の検討、本研究の課題

写真の中でもマタニティヌードを分析したい。妊婦は、かつては、「腹ボテ」と言われて蔑まれ、腹ボテはみっともないから家から出るな、といった言説もかつてあったという。「男はソト、女はウチ」という性別役割分業が自明視されていた時代には、マタニティヌード(マタニティフォト、妊婦ヌード)といったものは、ごく一部の性的志向(変態性欲と称されたような性癖)のマニア男性(場合によっては女性など)が愛好するいわゆる「エロ本」としては流通していた。

しかし、20世紀末から状況が徐々に変わって来た。1991年にアメリカの雑誌の表紙で、ハリウッド女優のデミ・ムーアがマタニティヌードになったことから、妊婦姿のヌードが世間に衝撃を与えたと言われている。そして、日本にもマタニティヌードが少しづつ広まって来た。神田うの、hitomi、蛯原友里、熊田曜子、リア・ディゾン、鈴木紗理奈、武田久美子、山田花子、ブリトニー・スピアーズ、小雪など多くの有名人がマタニティヌードを公表するようになっている。また、大都市部ではマタニティヌード専門写真館も誕生しており、一般社会にもマタニティヌードがじわじわと広まっている。私は、このようなマタニティヌードの広がりは、女性の意識の変化の象徴であると考える。

妊娠姿は、腹ボテでみっともないという隠していたものが、マタニティ姿をしっかり記念に残したい、むしろかっこいといった感覚に大きく変化して来ているのである。これは、女性の意識の大きな変化なのではないだろうか、私はこうした仮説に基づいて、多角的に分析したい。

ヌード写真に関する先行研究としては、ヌード写真の歴史を論じた多木浩二の『ヌード写真』(新潮社)、ヌードポスターに込められたナショナリズムを論じた池川玲子の『ヌードと愛国』(講談社)、ヌード写真を含めたセックスメディアの変遷をインターネット誕生とその後の変化を交えて論じた荻上チキの『セックスメディア30年史』(筑摩書房)など様々ある。また、藤木直実の妊婦アートに触発された研究者たちによって、山崎明子・藤木直実編『<妊婦>アート』が刊行された。この本の中には、マタニティフォトの歴史が短くまとめられてはいる。しかし、近年のヌード写真の一大ジャンルとして確立されつつあるマタニティヌードの本格的な研究はないため、私は学際的なアプローチから、このテーマに取り組み、マタニティヌードの表象分析、言説分析を総合的に行い、そこから現代女性の意識の変化などを読み解く作業を行い、修士論文に成果をまとめることを予定している。

女性の意識の変化を論じた研究には、落合恵美子(2004)『21世紀家族へ 家族の戦後体制の見かた・超えかた』や斎藤美奈子(2003)『モダンガール論』などがあるが、私の研究では、マタニティヌードがじわじわと広がる課程での女性の意識の変化についてまとめることを目指している。

・研究意義

ヌード写真に関する先行研究には、マタニティヌードに関する本格的な研究はないため、私の研究は写真論に貢献することがまず考えられる。その他にも、女性の自己表現の象徴ともいえるマタニティヌードの考察することで、女性の社会意識の変化、ジェンダー意識などの解明につながるなど様々な発展可能性を秘めた研究だと考える。

・参考文献

多木浩二(1992)『ヌード写真』岩波新書

山崎明子・藤木直実編(2018)『<妊婦>アート』青弓社

池川玲子(2014)『ヌードと愛国』講談社現代新書

荻上チキ(2017)『セックスメディア30年史』ちくま新書

落合恵美子(2004)『21世紀家族へ 家族の戦後体制の見かた・超えかた』有斐閣

若桑みどり(2003)『お姫様とジェンダー アニメで学ぶ男と女のジェンダー入門』ちくま新書

斎藤美奈子(2003)『モダンガール論』文春文庫 etc

【鉄道研究、沿線文化論、地域ブランド論】

阪急沿線文化の創造と開発に関する考察

―「阪神間モダニズム」に着目して―

私の学問的関心は、現代日本における地域文化の有様と展開過程の解明、文化財の保存と活用の在り方にある。本研究では、兵庫県阪神間地域を取り上げ、文献調査やフィールド・ワークによって、当地に息づく地域文化とされる「阪神間モダニズム」の現状と今後の展望について考察する。

「阪神間モダニズム」とは、明治後期から昭和戦前期にかけての、主に私鉄による沿線開発を機にこの地に移り住んだ中流階級の人々によって作り上げられた、近代的生活様式や芸術・文化のことを指す語である。1990年代中頃より用いられるようになり、現在では該当地域の自治体ホーム・ページなどにも広く使われている。

私が「阪神間モダニズム」を研究テーマにしようと考えたのは、私自身が、この地域文化の中核をなす西宮市に実際に住んでいたことに由来する。15年近い西宮市での暮らしの中で、私は当地の優れた立地や気候・風土を享受してきた。それは、主要不動産会社による「実際に住んでみて良かった街」ランキング一位であるのも納得できるほどであった。しかし一方で、地場産業である酒造業の衰退、レジャー施設の閉鎖、私鉄の弱体化が相次ぎ、さらには阪神大震災という未曽有の都市災害を受けて、「阪神間」という地域全体が他都市と変わらない姿になりつつあることを実感した。また、「阪神間モダニズム」という言葉を目にしたのは西宮市を離れた後であり、この言葉が、その概念も含めて市民レベルには浸透し切れていない現状を、身を以て理解させられた。以上の経験から、「阪神間モダニズム」という地域文化の現状を明らかにし、今後それをどのように維持・活用させていくのが望ましいのかを、学問的に研究したいと感じるようになったのである。

「阪神間モダニズム」に関する先行研究は既に存在する。しかしそれらの多くは、その形成期や黎明期に焦点化したもの(津金澤聰廣『宝塚戦略 小林一三の生活文化論』講談社現代新書、1991年あるいは戸田清子「阪神間モダニズムの形成と地域文化の創造 」『地域創造学研究』第19巻4号、奈良県立大学研究会、2009年)や、当地にまつわる文学作品や建築の特徴を分析したもの(川本皓嗣、松村昌家編『阪神文化論』思文閣出版、2008年)である。また、「地域文化」という包括的視点を有するものは、阪急沿線都市研究会編『ライフスタイルと都市文化 阪神間モダニズムの光と影』(東方出版、1994年)があるのみで、阪神大震災を経たその後についての文献は見当たらない。

具体的な研究手法としては、該当地域の図書館における地域の郷土史の文献調査、自治体の観光課などへのフィールド・ワークを行いたい。そのうえで、○○研究科において「地域社会学」「都市計画論」「空間情報科学」の理論を吸収し、○○先生の指導を受け、修士論文を完成させたい。修了後は阪神間の公務員として都市計画の検討、文化財の保存と活用の取り組みなどに携わり、大学院での研究成果を社会に還元したい。

本研究において、震災後20年を経た「阪神間モダニズム」の現状を明らかにすることで、先行研究に新たな知見を加えることができるものと考える。また、地域文化の創造と活用についての実態も浮き彫りとなることから、「地域再生」「町おこし」の観点から、「阪神間モダニズム」の復興にもつながるものと考える。

【男性学、ジャニーズ研究(ジャニ男)】

「タイトル」

男性ジャニーズファンへの見えにくいジェンダーバイアスに関する考察

――多文化共生社会の実現にむけて――

「研究概要」

日本にはクールジャパンと言われるエンタメコンテンツはたくさんある。アニメ、マンガ、ゲーム、ドラマ、映画、アイドルなどあるが、その中でも、ジャニーズはアジアを中心に海外でもとても人気がある巨大コンテンツである。一般的にジャニーズファンは女性であるが、男性ファン(ジャニ男)も多くはないが存在する。

男性ジャニーズファンは、気持ち悪いなどとしてひどい扱いを受けることが少なくない。これはたいへんなジェンダーバイアスであるが、なぜか特に問題されない。私はこの問題の構造と今後の多文化共生社会の実現へ向けた取り組みについて研究する。ホモセクシャルのファン、女装をしたファンではなく、同性の男性をかっこいいスターだと思って、応援しているジャニ男をこの研究では対象にして研究を進めたい。

「研究内容」

ジェンダー、ジェンダーフリー、LGBT、多文化共生、ジェンダーイコーリティ&インクルージョン、ダイバーシティといったキーワードが2021年の東京オリンピック・東京パラリンピックのころに、マスメディアによく登場していた。男は男らしく、女は女らしく、という決めつけがあると、男性も女性も生きづらさを抱えるケースが出てくる。常識は、人々の相互作用によって構築されたものに過ぎないという構築主義の考え方からすると、男らしさ、女らしさとは、時代、場所などによって異なるものである。

本研究では、男性のジャニーズファン(ジャニ男)への誤解や差別等を通じた「生きづらさ」の実態をメディア、ジェンダー等の視点に基づいて明らかにしたい。なぜジャニ男を題材とするのかの理由であるが、それは私が幼少時からジャンーズファンであり、「男のくせに!」「お前はホモか!」「女に近づくためにファンのふりしてんだろ!」など様々な差別に会って来たということ、ジャニ男に関する情報、ネットワークがあることが挙げられる。

宝塚歌劇団、AKB48、乃木坂46などの女性ファンは特に差別を受けない。EXILEなどの男性ファンも特に差別を受けない。しかし、ジャニ男はひどい目に合うことが少なくない。自分の趣味であるが、バイアスがかからないように気をつけながら研究を進めたい。

ファン文化研究(ファンダム研究)という分野において、ジャニーズ事務所の男性アイドルを応援する女性ファンや、宝塚の女性演者を応援する女性ファンなど、マジョリティーに属する「オタク」たちが、その文化的実践の中でどのような精神的な満足感を得ているのかなどといった、幸福と意義に関する報告は多く挙がっている。また、ファンクラブの構造、ファンの人間関係などの研究は多いが。私が研究しようと思っているような研究は今まで特に研究されていないことが分かったため、このテーマに大学院で取り組みたい。

「研究手順」

① 入学するまでに、ジャニーズ研究、アイドル研究に関する先行研究をできるかぎり読み込んで、修士課程進学後の研究の準備を進めておく。

② 修士課程進学後には、文化、社会学、メディアなどの授業を積極的に履修して、大学院レベルの知識、分析方法などを学ぶ。

③ 男性ジャニーズファンの知り合いへのアンケート、インタビュー、オフ会への参加などの社会調査を行う。

④ 女性ジャニーズファンに、ジャニ男をどう思うのかを社会調査する。また、特にジャニーズファンではない女性、男性らに、ジャニ男をどう思うのかを社会調査する。そして、ジャニ男が受ける差別や偏見の構造を詳しく分析していく。

⑤ ジャニ男への見えにくいジャンダーバイアス、偏見、差別の実態を題材に多文化共生社会の実現に向けた学習プログラムなどを考え、今後のジェンダーフリーな社会の実現につなげる方法についても考察したい。

⑥ 指導教授からの論文指導を受けて、社会調査からわかったことを、大学院の授業で学んだ理論、方法を使って分析して修士論文にまとめたい。

「研究意義」

本研究は、アイドル研究という学問分野でまだ研究されていないジャニ男への差別、偏見の研究のため、アイドル研究の新しい分野を開拓する研究だと考える。そして、ジェンダー論、多文化共生社会論などにも貢献する研究だと考える。

「参考文献」

西兼志(2017)『アイドルメディア論講義』東京大学出版会

太田省一(2021)『ニッポン男性アイドル史 一九六〇-二〇一〇年代』青弓社

矢野利裕(2016)『ジャニーズと日本人』講談社現代新書

霜田明寛(2019)『ジャニーズは努力が9割』新潮新書

中山淳雄(2019)『オタク経済圏 GAFAの次は2.5次元コミュニティが世界の主役になる件』日経BP社

多文化共生キーワード事典編集委員会編(2010)『多文化共生キーワード事典【改訂版】』明石書店

【都市論、都市社会学】

日本人にとっての中国都市イメージの形成に関する考察

――天津市を事例として――

都市のイメージは、文学、映画、アニメ、歌、名産品、料理などによって形成される(前田1992)。私は、日本人にとっての中国の都市のイメージがどのように形成されて来たかを、天津市を事例として研究したい。

日本における中国の料理には、中国料理と中華料理がある(徐2018)。中国料理は中国で食べられている本格的な料理で、中華料理は日本人が好む味にアレンジされた料理である。天津市出身の私は、来日後に多くの日本人から、天津甘栗、天津飯(天津丼)のことを質問された。アニメ『ドラゴンボール』には、天津飯というキャラクターが登場するため、天津飯の認知度は高いが、天津市には天津飯は存在しない。また、天津甘栗という名称の名物は存在しない。つまり、多くに日本人にとって天津市をイメージする天津飯、天津甘栗は、天津市にはない日本特有の食べ物なのである。

歴史学者のボブズボウムとレンジャーは、多くの伝統とされるものは近代以降の発明であることを解明した(1992)が、料理にも伝統料理がある。日本には、中国には存在しない中国の料理が多く存在する(海老チリ、海老マヨ、中華丼、冷やし中華など)が、天津飯、天津甘栗は、都市の名称が料理名に入っているため、日本人の中国イメージを実際とは違うものにしやすい。日本人が作った天津飯、天津甘栗という架空の料理は、日本人の天津市のイメージの形成に影響を与えているが、実際とのギャップが大きい。

私は、日本人にとっての天津市のイメージの形成プロセスを多角的に考察していきたい。天津市に関する報道の文献調査、日本人への社会調査を行い、日本人の天津イメージの形成過程を明らかにしたい、天津市の実態と日本人の天津市のイメージのギャップを把握し、今後の観光、友好関係などを考えていきたいと考えている。

「参考文献」

エリック・ボブズボウム、テレンス・レンジャー(1992)『創られた伝統』紀伊國屋書店

前田愛(1992)『都市空間のなかの文学』ちくま学芸文庫

徐航明(2018)『中華料理進化論』イースト・プレス

【カフェ研究、経営史】

資生堂パーラーのブランドイメージの形成

(研究内容)

私は資生堂パーラーがどのようにメディアに取り上げられて来たのかを分析することで、資生堂パーラーがどのようにして独特な存在感のあるブランドを獲得できたのかを研究する。資生堂パーラーの起源は、1902年に資生堂薬局にソーダファウンテンを設け、ソーダ水やアイスクリームを提供し始めたことに由来する。現在のような洋食の提供を開始したのは、1928年に飲料部を資生堂アイスクリームパーラーに改称してからである。そして紆余曲折を経て、銀座の名店としての地域を築きながら、多くはないが支店を出して、日本のカフェにおいて独特な地位を築いている。

資生堂に関する先行研究は資生堂社関係者によるものが多く、外部研究者によるものは資生堂ギャラリーやチェーンストア制度に関する研究が大半である。資生堂パーラーに関しては、経営者の福原信三の経営方法に主眼を置き、新時代の上層階級の社交場としての資生堂パーラーを、論じたもの(戸矢理衣奈「広告としての資生堂パーラー:交際様式の変容と「パーラー(洋間)」」『日本研究』40巻、p.277-317、2009)や関東大震災後の食文化に焦点を当て論じたもの(和田博文『資生堂という文化装置;1872-1945』岩波書店、2011)などが存在するが、メディアにおける資生堂パーラーの表象に焦点を当てて研究したものは存在しない。

日本のカフェ・喫茶店文化の大きな源流の一つであり、日本人のカフェイメージの形成に極めて大きな影響を与えていると思われる資生堂パーラーのイメージの形成がどのように構築されたのかを解明することは、先行研究ではまだ解明されていない重要な研究課題だと考える。

(研究の進め方)

① 資生堂『資生堂百年史』資生堂、1972や和田博文『資生堂という文化装置:1872-1945』岩波書店、2011年などの先行研究を参照し、資生堂の歴史を調査する。静岡県掛川市の資生堂企業資料館において、『資生堂月報』、『資生堂グラフ』、『花椿』など、資生堂が発行して来たパンフレットの分析を行う。

② 丸の内の経営史・企業家史の資料館である日本工業倶楽部の実業家資料館、大宅壮一文庫、都立図書館、国立国会図書館などで、経営史、メディア史に関する資料の収集を進学前から行う。特に、大宅壮一文庫において、資生堂パーラーがどのように取り上げられて来たのかを分析する。

③ ○○研究科に進学後には、〇○教授の授業を中心に履修し、都市文化、地理学、メディア、観光、地域活性化についての知識を習得して行きたい。

④ 今の資生堂パーラーの利用者の意識を探るために、フィールドワーク、アンケート調査もしっかりと行いたい。

⑤ 文献の読解、フィールドワークによる意識調査などから、資生堂パーラーがどのようにして独自のブランド力を得て来たのかを考察して修士論文に研究の成果をまとめたい

(研究意義)

私が資生堂パーラーを研究テーマの題材にしようと考えたのは、資生堂パーラーが現代の日本のカフェの源流の一つであり、その影響力が大きいと考えることなどからである。現代人がスターバックスなどのカフェに通う理由は、戦間期の人々が資生堂パーラーに通う理由と同様、欧米文化、ライフスタイルへの強い憧れがあったためであると考えられるため、資生堂パーラーの初期のイメージの生成を解明することは、日本のカフェ文化研究、都市文化研究にとって有意義なことだと考える。

(参考文献)

資生堂『資生堂百年史』資生堂、1972

高井尚之『カフェと日本人』講談社現代文庫、2014

小林章夫『コーヒーハウス:18世紀ロンドン、都市の生活史』講談社、2000

戸矢理衣奈『銀座と資生堂 日本を「モダーン」にした会社』新潮選書、2012

戸矢理衣奈「広告としての資生堂パーラー:交際様式の変容と「パーラー(洋間)」」『日本研究』40巻、p.277-317、2009

和田博文『資生堂』(「コレクション・モダン都市文化」17巻)ゆまに書房、2006

和田博文『資生堂という文化装置;1872-1945』岩波書店、2011

【コスメ研究】

低価格コスメの高級化のプロセスに関する考察

~~資生堂のドラックストアー向けコスメを事例として~~

「研究キーワード」

化粧、ドラックストア向けコスメ、格差社会、ハビトゥス、広告、ポスター、

「研究概要」

格差社会化の進展によって、企業がどのように様々なハビトゥスの人向けの商品を考え、どのような広告宣伝によってイメージ操作を行い、マーケットを創出しているのかを解明することが私の学問的問題関心である。このテーマを解明するために、資生堂のドラッグストアー向けコスメを事例として研究を行う。研究手法としては、社会学、メディア論、ジェンダー論、経営史、文化経済学などの知見を取り入れながら、学際的な観点から研究を行い、資生堂のポスターの表象分析、雑誌の広告の分析、消費者へのアンケート、インタビュー調査といった多角的なアプローチから行う予定である。そして修士課程修了後には、何らかの形でコスメに関わる仕事に就き、大学院の研究の成果を活かし、多くの人のハビトゥスに合ったコスメを提供し、人を幸せにしたい。

「研究動機」

小学校から高校まで女子校で過ごした私は、女子校ならではの独特な女子校文化のなかで過ごし、自然と美容・コスメに関心を深めるようになった。また、黒田知永子さんを輩出した成城大学に通ったため、コスメ、美容に詳しい友人が周囲に多かったため、ますますコスメに関心を持つようになった。コスメについて自分なりに探求する中で、コスメ業界が、高級路線を推し進めつつ、その一方で、ドラックストアー向けの低価格の商品を提供し、コスメ業界は多様化していることに興味を持った。そして、コスメの動向は、日本社会が格差社会になりつつあることを映す鏡だと思うようになり、社会科学的にコスメを大学院で研究したいと思うようになった。経営学的な発想の収益を拡大しようといった研究ではなく、広告論、ジェンダー論、社会学、文化人類学的な発想からの中立的な立場からのコスメ文化論研究を行うことを希望している。

かつては低価格のコスメを求める人たち向けだったドラックストアー向けのコスメも、低価格路線のものと、ドラックストアーのコスメのラインナップのなかの高級路線背へと分かれて行ったことに特に関心を持つようになった。そして、ドラックストアー向けコスメがどのように変化して行ったのかを分析し、現代日本社会の特質、現代人の意識などをまとめ、今後の美容・コスメの消費のあり方、ツーリズムのあり方、クールジャパンとしてのコスメの可能性などを考えて行きたい。

日本はコスメ大国であるため、コスメに関する研究は盛んになって来ている。もちろん、従来のように、理系のアプローチからのコスメの成分についてなどの研究もあるが、文系からの研究も行われている。参考文献リストに挙げたように様々な研究があるが、大枠を整理すると、女性の化粧観の変化を論じた研究(米澤2010)、女性が化粧をする理由(石田2000)、若い世代独特のコスメ行動の分析(米澤2006)、美容整形とコスメといった外見を変えることによる幸福の追求(谷本2008)などがある。また、経営史の分野からの資生堂に関する研究(戸矢2012、和田2006、)もおこなわれている。

私はこれらの先行研究を踏まえて、格差社会が定着した今の日本において、様々な社会階層のハビトゥスの人たちが、どのようにコスメを選んでいるのか、企業がどのように多様なコスメを提供しているのかを考察し、コスメを通して現代社会の特質を解明する修士論文にまとめたい。事例としては、日本の化粧品会社において圧倒的な地位を占めている資生堂の事例を取り上げたい。

「研究の進め方」

③ 参考文献リストに挙げたような文献を読み進めつつあるが、更に日本工業倶楽部の実業家資料館、大宅壮一文庫、都立図書館、国立国会図書館などで、資生堂の歴史を詳しく把握する。

④ 大学院入学後には、「 」「 」「 」「 」「 」などを履修し、大学院レベルの理論を吸収し、現代日本のコスメの分析に役立てたい。また、アンケート調査、フィールドワークといった社会調査の方法を学び、しっかりとした社会調査を行いたい。

⑤ 静岡県掛川市の資生堂企業資料館に通っているが、その資料館における化粧品のポスターの分析を徹底的に行って行きたい。資生堂のお客様相談室にアポを取り、極力深く実態をうかがいたい。

⑥ 消費者の動向を知るために、ドラックストアーでコスメを買う人たちにアンケート調査、インタビュー調査を行いたい。コスメフリークの集い、オフ会、女子会などもフィールドワークし、出来る限り多角的に多角的に分析して行きたい。

⑦ 最終的には2年間の研究の成果を、〇〇教授から指導をしていただきながら修士論文にまとめたい。

「期待される成果」

本研究は、コスメに関する先行研究においてまだ解明されていない低価格商品の高級化、ドラッグストアのコスメの分析である。コスメはデパートで買うもの、訪問販売で買うものというかつてのイメージは弱くなり、ドラックストアやコンビで買う人が増えているため、この研究はコスメ研究において必要な研究だり、コスメ文化研究などの先行研究にまだないことを解明し、コスメ文化研究の発展に寄与するという学問的意義があると考える。

大学院修了後には、何らかの形でコスメに関わる仕事をして、多様なハビトゥスの人たちに合ったコスメを提供し、多くの人とコスメによって幸せになっていただくことに貢献することで、大学院での研究成果を活用し、社会的な意義のある活動をしたい。

「参考文献」

資生堂(1972)『資生堂百年史』資生堂

戸矢理衣奈(2012)『銀座と資生堂 日本を「モダーン」にした会社』新潮選書

和田博文(2006)『資生堂』(「コレクション・モダン都市文化」17巻)ゆまに書房、2006

和田博文(2011)『資生堂という文化装置;1872-1945』岩波書店

米澤泉(2010)『私に萌える女性たち』講談社

米澤泉(2008)『コスメの時代――「私遊び」の現代社会論』勁草書房

米澤泉(2006)『電車の中で化粧する女たち――コスメフリークという「オタク」』KKベストセラーズ

石田かおり(2000)『化粧せずにいられない人間の歴史』講談社

谷本奈緒(2008)『美容整形と化粧の社会学――プラティックな身体』新曜社

藤田結子(2017)『ファッションで社会学する』有斐閣

【日本文学、障害学、コミュニケーション論】

戦後日本文学における年代ごとの吃音の描かれ方に関する考察

――主人公が吃音の11作品に注目して――

私は、生きづらさ、差別、偏見、ジェンダー、多文化共生といったことに関心があり、○○研究科に進学した。

私はふと、子どものころに、自分自身が吃音を抱えていたことを改めて思い返した。そして、今は吃音ではないが、コミュニケーションが苦手なタイプであり、自分の人生において大きな位置を占めてきて、今後の人生の課題であるコミュニケーションへの関心を学問的に見つめて、修士論文の研究テーマにしたいと思うようになった。

近年では、リア充、スクールカーストが高い、陽キャか陰キャか、SNSでのフォロワーの多さが評価対象になるなど、コミュニケーション能力の高さが評価の基準になることが目立っている。今後の時代もその傾向は高まっていくのではないかと思われる。こうした時代は、コミュニケーションが苦手な私のような人間は、生きづらさを感じざるを得ないため、いかに生きるかということを考える上でも研究を進めたい。

そして、吃音が描かれている文学作品を調べたところ、以下の作品があることが分かった。時期は、戦後まもなく、1980年前後、2000年前後、2020年前後と4つの記事に区分できることが分かった。

「主人公が吃音の作品」

・戦後まもなく

三島由紀夫『金閣寺』1956年

・1980年前後

遠藤周作『彼の生きかた』1977年

小島信夫『吃音学院』1979年

水上勉『金閣炎上』1979年

井上ひさし『花石物語』1980年

諏訪哲史『アサッテの人』1981年

・2000年前後

佐藤多佳子『しゃべれどもしゃべれども』1997年

重松清『赤い鳥』2006年

石田衣良『アキハバラ@DEEP』2006年

・2020年前後

椎野直弥『僕は上手にしゃべれない』2017年

小川洋子『先回りローバ』2020年

文学作品と病気に関する先行研究では、神経衰弱だった夏目漱石、統合失調症で自殺した芥川龍之介、躁うつ病だった北杜夫、結核だった堀辰雄などについてはいろいろな分析がある。そして、池田功「日本近代文学と結核-負の青春文学の系譜」のように、結核だった文学者を包括的にまとめた研究、池田功『新版 心の病の文化史』のように、心の病気を包括的にまとめた研究、福田和也『病気と日本文学 近現代文学講義』のようにいろいろな病気の文豪を考察した研究、荒井祐樹『隔離の文学 : ハンセン病療養所の自己表現史』のようにハンセン氏病に特化した考察など様々ある。

そして、コロナ禍では、石井正巳『感染症文学論序説: 文豪たちはいかに書いたか』、ロバート・キャンベル『日本古典と感染症』、永江朗『文豪と感染症 100年前のスペイン風邪はどう書かれたのか』、紅野謙介『文豪たちのスペイン風邪』など感染症と文学に関する本が出版された。

池田功(2009)「日本近代文学と結核-負の青春文学の系譜」『明治大学人文科学研究所紀要』

池田功(2008)『新版 心の病の文化史』おうふう

福田和也(2011)『病気と日本文学 近現代文学講義』洋泉社

荒井祐樹(2011)『隔離の文学 : ハンセン病療養所の自己表現史』書肆アルス

石井正巳(2011)『感染症文学論序説: 文豪たちはいかに書いたか』河出書房新社

ロバート・キャンベル(2021)『日本古典と感染症』KADOKAWA

永江朗(2021)『文豪と感染症 100年前のスペイン風邪はどう書かれたのか』朝日新聞出版

紅野謙介 (2021)『文豪たちのスペイン風邪』皓星社

そして、吃音と文学に関する先行研究は、CINIIで調べたところ、以下のものがあった。

半沢幹一(1986)「井上ひさし–吃音としてのレトリック」『國文學 : 解釈と教材の研究』 / 學燈社 [編] 31 (1), p111-113,

高橋正雄 (2004)「文学に見る障害者像 遠藤周作著『彼の生きかた』–吃音の動物学者」『ノーマライゼーション : 障害者の福祉』 24 (6), 58-60,日本障害者リハビリテーション協会

荒井裕樹 (2006)「文学にみる障害者像 小島信夫著「吃音学院」–〈矯正〉と〈強制〉のリハビリテーション」『ノーマライゼーション:障害者の福祉』26 (11),54-56,日本障害者リハビリテーション協会

孫暘 (2008)「『金閣炎上』と『金閣寺』 : 『金閣炎上』の吃音を中心に考える」『現代社会文化研究』 43 179-192, 新潟大学大学院現代社会文化研究科

こうした吃音と文学についての先行研究は、あまりないことが分かった。三島由紀夫の金閣寺についての論文は多くあるが、主人公が吃音であるということに焦点を当てた研究は数がとても少ないことが分かった。

文学と病気の研究では、神経症、精神疾患、結核などは多くの研究があるが、吃音についての研究は少ない。そして、吃音と文学についての先行研究もとても少なく、吃音が描かれた1つの作品についての分析である。そこで、私は、あまり掘り下げて研究されてこなかった文学と吃音というテーマに取り組みたい。

戦後日本文学における主人公が吃音である作品における吃音の描かれ方を分析し、時代ごとの日本における吃音のイメージはどういうものかをまとめたい。

吃音は、原因がはっきりしないコミュニケーション障害である。人と話すことを心配し、考えこんでストレスがたまり、うつ病になってしまうケースもあるもので、当事者にとって大きな負担な重要なことである。時代ごとの日本社会における吃音のイメージの変化を解明することは、日本文学が吃音をどのように描いてきたのかを包括的に研究した先行研究がないため、私の研究は文学と病気といいう研究ジャンルに新しい知見を付け加えることが学問的意義だと考える。そして、この研究は、多くの人の生きづらさの原因の可視化などにもつながるものと考える。

【音楽社会学、ポピュラー音楽論、あいみょん論】

あいみょんの音楽コンテンツの人気の要因に関する歌詞の分析

――日本ギター女子史における「あいみょん」の独自性――

研究動機

私は、インカレの音楽サークルに入り、そこでいろいろなアーティストのファンと出会った。あいみょんのファンの多さに驚いた。そして、いろいろなコンテンツを鑑賞し、現代を代表するあいみょんになぜ現代人が魅力されているかを研究したいと考えた。ギター女子であるため、私は今までのギター女子の系譜をふまえて、あいみょんの人気の要因を歌詞に着目して分析したい。

研究内容

ギター女子の歴史は、アメリカのジョーン・バエズ、ジョニー・ミッチェルといった現在80歳代の方々がギター女子の先駆者だろう。そして、日本の初期のギター女子には、日本のジョーン・バエズと言われた森山良子、そして、加藤登紀子、イルカがいる。その他、本田路津子、カルメンマキ、新谷のり子、やまがたすみこなどが初期のギター女子である。

また、荒井由美(松任谷由実)、竹内まりあ、中島みゆきは、初期はギターを演奏することが多いギター女子だったが、活動が軌道に乗ってからはあまりギターを弾かないスタイルに変わっていった。独自路線の森田童子、山崎ハコらも重要なギター女子である。

そしてその後、橘いずみ、川村カオリ、菅野美穂(蓮井朱夏)、川本真琴、矢井田瞳、椎名林檎、YUI、植村花菜、阿部真央、miwa、家入レオ、山本彩(元NMB48)、眉村ちあき、佐藤千亜妃(元きのこ帝国)、黒木渚、大森靖子、大原櫻子、chayなどがいて、そして、あいみょんがいる。

男性アーティストは、ずっとギターを弾いていることが目立つが、ギター女子は、ユーミン、中島みゆきらのように、活動初期はギター女子だったが、活動が軌道に乗るとギターを手にしないことが目立つように思われる。ギターがあれば、ストリート活動も、コンサートも、テレビ出演も、ギター1本で成り立つため経費が掛からないが、活動が軌道に乗ると、バックバンドを雇える予算を組めるからギターを手放すのかもしれない。しかし、あいみょんは、ギターがほんとうに好きなため、ギター女子であり続けているため、プロからの評価が高かったり、一般のファンから音楽性などが評価されているのではないだろうか。

あいみょんがなぜこれほどまでに、多くのファンを惹きつけているのだろうか。音楽業界のプロの方々から評価が高いことが目立つ。あいみょんは、浜田省吾、スピッツ、吉田拓郎、河島英五、尾崎豊、フリッパーズ・ギター、平井堅といった男性アーティストから影響を受けていると本人が語っている。あいみょんの曲の旋律、歌詞の良さはよく指摘されている。

あいみょんのインタビューをたくさん調べたが『ロッキングオンジャパン』2019年11月号では、「私の曲って瞬発力マジでないんで。マジで最初のバネないんですよ。ジワジワこう、みんなの耳を蝕んでいく系?(笑)まあ自分の曲を分析するならばね」と語っている。私の研究では、このあいみょんの言葉をとっかかりとして、現代人はあいみょんの歌詞をどのように受け止め、ファンになっているのかを詳しく分析することにする。

研究方法

1、進学前に、コンテンツ関係の本、音楽社会学の本(佐藤良明、小泉文夫など)などを読んでおく。

2、進学後に、社会調査法、社会学、地理学、メディア論、コンテンツ論などの授業を履修する。

3、今まで学んで来た言語学の知識を活かしながら、あいみょんの歌詞を分析する。

4、(財)大宅壮一文庫で、あいみょんに関する雑誌報道の分析、音楽関係者のコメントなど雑誌報道の分析。

5、ファンへ歌詞の感想、聖地巡礼する意識などのインタビュー調査・アンケート調査を行う。

6、また、あいみょんのふるさとの西宮市、歌詞に出て来るスポットを極力フィールドワークする。

7、多角的にあいみょんが現代人をなぜこれほどまで惹きつけているのかを研究して考察を深めながら修士論文にまとめる。

期待される成果

本研究では日本におけるギター女子の歴史をまとめつつ、あいみょんをなぜ現代社会が歓迎しているのかを解明する研究であるため、音楽社会学、ポピュラー音楽論において本格的に研究されたわけではないギター女子の系譜をまとめる意義、あいみょんという今を代表する歌手がなぜ人気があるのかという時代の意識とヒット曲の関わりという2つの新たな知見を音楽社会学、ポピュラー音楽研究に付け加えるという意義があると考える。また、あいみょんが人気がある深層を解明することは、今後のヒット曲をプロデュースするヒントになり、コンテンツ産業の活性化にもつながると考える。

参考文献

増淵敏之(2020)「上京し、恋や死を見つめ続ける「あいみょん」が歌詞に「東京」を描かないワケ」『アーバンメトロライフ』

佐藤良明(2019)『ニッポンのうたはどう変わったか: 増補改訂 J-POP進化論』平凡社ライブラリー

見田宗介(1967)『近代日本の心情の歴史 – 流行歌の社会心理史』 講談社

小泉文夫(1996)『歌謡曲の構造』平凡社ライブラリー

『東京人』2021年4月号「特集 シティ・ポップが生まれたまち」

その他、『ロッキンオンジャパン』など

教授たちは研究計画書のどこをチェックするのか?

研究計画書がなぜ大学院入試で課されるのかといえば、この書類によって以下のようなことがすべてわかり、受験生の脳内を丸裸にすることができるからである。それによって、その大学院で学ぶにふさわしいか否かをチェックされるのである。

研究計画書で面接官である教授陣(大学院入試の面接官は、2,3名のケースが多いが、中には10数人というケースもある。面接官が1人ということはない)は、一応、学問のプロである。どのくらい勉強した上で今後の研究展望を書いているのかはすぐにわかるものである。

A 受験生の問題関心分野、

B 基礎学力・知的レベル

C 今までの勉強量

D 研究の目的

E スタンス・立場

A受験生の問題関心分野

研究計画書に書いてあるみなさんがこれから研究したいテーマが、受験先の大学院で研究できることとずれていては、入学する人も不幸であり、指導する教授たちも指導できずに困ってしまうため、お互いに不幸である。そうした悲劇を回避するためにも研究計画書を使って面接試験がじっくりと行われるのである。

例えば、「地域コミュニティにおける仏教寺院のこれからの役割」について研究したい人が、仏教学研究科への進学を希望しても、受け入れられることは極めて少ない。日本のほとんどの仏教学研究科では、経典の中味の研究や、歴史の研究が主体であり、現代社会における仏教寺院の地域貢献について研究する発想があまりないからである。もしもこのテーマであれば、地域政策やコミュニティ論などを受験し、地域づくりの理論を学び、事例として仏教寺院として研究を行うことをお勧めする。

要するに、研究計画書の内容と、受験先のコンセプトにずれがないかどうかが、研究計画書でわかるのである。ストライクゾーンに入っていなければ、合格は難しいのである。

B基礎学力・知的レベル

短い文章であっても、書いた人の知的レベル・学力はにじみ出るものである。使っている漢字、キーワード、文体などから、学力を察することができる。何を言いたいのかさっぱりわからない文章であれば、勉強が残念な人だと思われてしまうのは仕方がない。その反対にやたらに気取って難しく書こうとしても内容がなければ、これまた残念な人だと思われてします。

事前にしっかりと本を読むなど、国語力を身に着け、美文である必要は全くないが、筋道立てて分かりやすい文章を書けるようにしておくとよいだろう。口語体の文章や、ブログでおもしろおかしく書く文章や、友達通しの手紙、ビジネス文書とは少し違ったアカデミックな言語共同体に入ろうというわけであるため、大学入試の現代文や小論文の課題文で出題されるような評論文の文体に少し慣れておくことをお勧めする。このことについては、次章の小論文の書き方の章において詳しく説明したい。

大学院受験の際にも、大学受験の英語の本は読むのは当たり前であるが、多くの受験生は国語の本を読むことを怠っている。研究計画書をレベルの高いものにするためには、大学受験の国語や小論文の問題集の評論文の課題文などを読んでおくとよいだろう。参考書についても次章でいろいろとご紹介したい。

C今までの勉強量

もしも例えば、あなたが社会学で大学院を受けるならば、社会学の入門書を読んだ上で書いているのか、社会学の入門書もろくに読まずに書いているのかは、すぐにわかってしまうものである。これは文学の研究書、経営学、政治学など、どの学問分野でも言えることである。

大学院に入るということは、その学問分野の言語共同体に入るということである。その業界の言い回し、キーワードを駆使した記述ができれば、ポイントが高い研究計画書になることは言うまでもない。

大学教授というのは、わざわざ説明しなくても、対等の立場に近い形で学問の話をできる人にゼミに入ってもらいたいと思っているものである。ゼミの飲み会では、バカ話や就職の斡旋などだけではなく、知的で学問的な話をしながらお酒を飲みたいと思っているものである。

ゼミの後に学問的な話をしつつお酒を交えて議論をするうちに、実りある議論からアイデア、新発見が生まれ、研究成果に結びつくことがあるためである。東大よりも京大にノーベル賞受賞者が多いのは、東大では住んでいるところが遠い人もいるため終電を気にしながらの飲み会になるが、京大では周辺に住んでいる人が多いため時間を気にせずに徹底的に飲み会で議論ができるために、情報交換、意見効果が進み、画期的なアイデアが生まれるからだ、という説もある。

要するに、当該学問分野での常識をわざわざ教えてなくても済むような学生かどうかをチェックされるのである。近年は、名著ガイドも多く出版されているため、定評のある古典の全体像をそうした本でつかみ、その中から数冊実際に読んでおくとよいだろう。大学院で、手取り足取り教授に教えてもらおうという姿勢では、研究をしていくことは難しいため、事前に自分で勉強し、時々教授からアドバイスを受ければ研究できる人物になっておくことが大切である。

D研究の目的

受験生がどういう目的、思いで研究をするのかを、面接官の教授は知りたいと思っている。あくまでもアカデミックな研究動向への貢献を果たす論文を作成することを主眼とした大学院と、そうではない大学院がある。

あくまでもアカデミックな大学院では、先人たちが蓄積して来た先行研究では明らかにされていない課題を発見してテーマを設定し、その課題を解明し、先行研究に新たな知見を付け加えることを目的としている。もうひとつのタイプの大学院としては、高度な知識を持った職業人・社会人の育成を主眼とした大学院である。言い方を変えれば後者は、研究成果を社会に還元し、実際に社会をよくしておこうと思っているコンセプトの大学院であり、前者は社会を変革しようとは思っていない大学院があるのである。

目的と受けるところがずれていては、もしも入学しても入った後に教授と院生の両者が不幸になる。例えば、私が教えた学生では、上智の環境問題の大学院を受験して面接内でうまくシフトチェンジして合格した例がある。どちらかというと高度な知識を持った職業人の育成を行う大学院であるものの、アカデミックな要素もある大学院を受けた際に、先行研究をばっちりと踏まえてオリジナリティのある研究成果を出したいと面接でアピールしたところ、「君ね、うちは研究よりも、実践的なことをやる大学院なんだよ、わかってる?」と不安げに言われ、「アカデミックな知見も吸収しつつ実践的なアプローチで研究したい」と言い直したところ、教授陣が安心して無事に合格した例がある。

せっかく入学させても、期待外れだったと院生に思われては、教授は気まずくなるため、目的な違う人を入学させることは罪つくりになるため、目的が違う受験生をある意味では親切な気持から不合格にさせるのである。話がかみ合わない教授たちと2年間も過ごすことは、受験生にとってはたいへん苦痛であるため、落としてもらうことは逆に受験生にとっては幸福なことかもしれない。各大学院の目的はどのようなものなのかは、カリキュラムの表を見ればわかりそうなものであるが、研究とは何か、大学院とはどういうところなのかを勉強しておかないと、カリキュラムを見てもなかなかわからないため、各種の勉強が必要である。

目的が異なる人同士が面接をしても、とんちんかん問答になってしまう。そうした事態は、受験料3万5千円を支払ってやることは不毛であるため、事前にしっかりリサーチしておきたい。

Eスタンス・立場

受験生がどのような視点に立っているのかも研究計画書からわかる。思想的立場、イデオロギー的立場があまりにも違い過ぎては、入学させたとしてもお互いが不幸になることは目に見えているため、そのあたりに齟齬がないよう、研究計画書がチェックされる。

例えば、文部科学省の政策をより具体化させようというスタンスの受験生が、文部科学省に批判的で日教組に親しみを感じている教授のところを受験しても、波長が合うはずはない。

また、資本主義を肯定し企業の利潤最大化を目指す研究をしたい受験生が、資本主義に批判的な教授のところを受験してもこれまた波長が合うはずがない。歴史研究であれば、左翼的なものの見方をする教授のもとに、反自虐歴史観の若者が受験しに行っても、話がかみ合わうわけもなく、大学院で2年間みっちりと関わることはお互いに苦痛だろう。

あるいは、女性らしさを生かした働き方を提案するような研究をしたい受験生が、ジェンダーフリー、フェミニズムの教授のところを受験すれば、面接でせせら笑われることになってしまうかもしれない。逆もまた同様である。

合格最優先であれば、自分の思想的立場などを教授に合わせて面接を切り抜け、論文指導も教授の顔色をうかがいながら受けて無事に卒業するやり方もあるが、実存的な人は、自分の気持ちに偽らずに思う存分に研究できるところに進学しなくては、味気ない日々になってしまうため、事前のリサーチが大切である。自分らしくいきいきと研究できる居場所に行かなくては、人生の後悔になってしまうこともある。また、研究がはかどり、博士課程に進学するという流れにはなりにくくなってしまう。

要するに、事前に指導を希望する教授の本を調べたり、インターネットで情報を収集するなどして、教授の立ち位置を把握し、その上で受験を決定することが、不毛な事態を未然に防ぎ、自分の人生を充実させることにつながる。

現実的に、有名ブランド校の大学院生の中にも、保守と革新、保守とリベラル、右翼と左翼などの違いの意味がわからずに、ミスマッチなところにいたまま、居心地の悪さがどうしてなのかがわからないでいる人もいるが、みなさんはそんなことにならないようにくれぐれもご注意いただきたい。

研究計画書に盛り込むべき要素

研究計画書には、フォーマットが指定されているケースもあるが、字数や枚数指定のみで、受験生が自由に書いてよいケースがある。自由に書いてよいケースの場合は、以下のような要素を盛り込むことが求められる。これらのすべてを盛り込まなくてはいけないということではなく、ケースバイケースで適宜これらの要素を組み合わせることをお勧めする。

タイトル(学術論文にふさわしいタイトル)

概要(研究内容のダイジェスト、要約)

研究のきっかけ・動機(研究に至る経緯)

志望理由(受験先の大学院に入りたい理由)

目的(どのような目的の研究なのか)

研究の背景・研究の具体的内容(先行研究、研究テーマの設定など)

研究の具体的進め方(どんな資料を使うのか、研究方法は何か、など)

期待される成果(オリジナリティ・学問的意義・社会的意義など)

など。

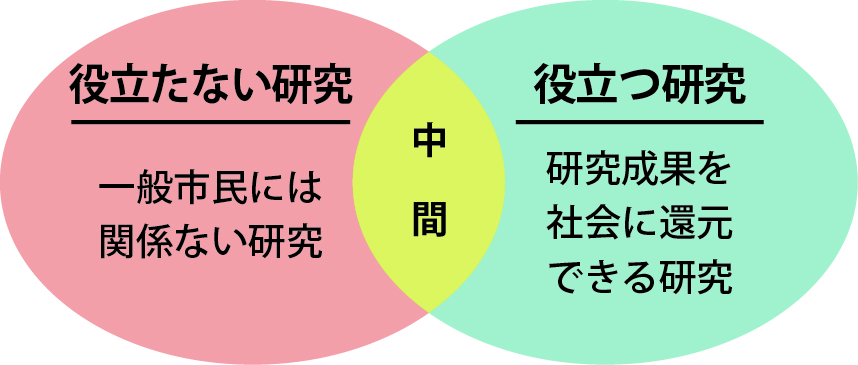

受験目的別研究計画書のタイプ

研究計画書と面接でポイントとなるのは、その研究の意義である。大学の勉強と、大学院の研究は根本的に異なる。学部の勉強は、自分が知らなかったことをいろいろ吸収するのが目的である。それが「勉強」である。一方、大学院の「研究」は、「勉強」して来たとう前提で、先行研究ではやられていないことを深めていく。

研究の意義としては、二通りある。研究の「学問的意義」と、「社会的意義」である。学問的意義とは、従来なされて来た研究にはなかったオリジナリティは何か、ということである。先人がしっかりとまとめている研究を読めばすぐに済むようなことをわざわざやる必要はない。それでは「勉強不足」である。学問とは先人の研究蓄積に新たな知見をつけ加える作業である。

社会的意義とは、その研究をすると、その成果をどのように社会に還元できるか、ということである。しかし、学問的に研究するという視点なしに、社会をよくしたいから大学院に入りたいと主張してもだめである。それでは市民運動をがんばればいいですね、と言われることになる。ある程度学問的意義があることを研究し、それを結果として大学院修了後に社会に還元したいという姿勢が重要である。

学問的意義と社会的意義は、受験する大学院のコンセプトに合わせて、どちらをより多く出すのかを調整するとよい。昔ながらのマニアックな研究をする大学院では、社会的意義はほとんど求められず、新しく実務的な大学院では社会的意義が主として求められる傾向が強い。

研究計画書には、大きく分けて以下の3パターンがある。

・アカデミック型

・実務型

・中間型

アカデミック型…「学問的意義」をアピールする計画書

アカデミック型とは、旧来型の先行研究をじっくりと踏まえた上で、今後の研究課題を浮き彫りにし、その上で研究をするめるという学者志望者が行くような大学院用の研究計画書のタイプである。研究成果を社会に還元しようとは特に思っていないタイプの計画書である。あくまでも当該学問の発展のために研究したい人向きの計画書である。

このタイプは、いわば昔ながらの大学院である。一般社会では関心を持つ人がほとんどいないようなマニアックな研究を、ねちねちと内輪でやりたいというタイプである。しばしばドラマや映画に出て来る浮世離れしたタイプの教授について、みっちりと鍛えてもらおうというのがこのタイプである。言い方を変えれば、浮世離れ型と言えるかもしれない。自分の親や友だちに研究テーマを伝えても、「何のためになるの?」と言われがちなジャンルである。

しかし、このタイプでも、経営学、政治学、商学、法学、社会学の一部などは、社会との接点という発想がない場合はあまりないため、浮世離れすればよいというものでもない。文学、歴史、哲学、美学、美術史、思想などの人文系や、社会学、人類学、民俗学、比較文化論などでは、社会をよくしようという発想はなくて十分であることがほとんどである。今までの学問の諸先人たちが行って来た知的営みに新たな知見を付け加えれば十二分の研究姿勢である。

たとえば、映画を研究する場合に、そもそも美とは何かを考えたい人と、ミニシアターの生き残り策を研究したい人では、研究計画書の書き方が全く異なってくることは言うまでもない。前者がこのアカデミック型の研究計画書を書くべき受験生である。

そうは言っても、「社会に研究成果を還元して、社会をよりよくすることはいいことだ」と思っている人は少なくないだろう。そう思うのは、小学校、中学校、高校の先生からの影響が大きい。小中高の先生が評価するのは、みんなと同じことができるいい子である。小中高の先生は、生徒たちに社会常識を大切にするように指導するのが一般的である。しかし、大学教授たちはそうは思っていない。もちろん常識もふまえるのは大事だと思っていらっしゃる教授も多いが、そつなく物事をこなし、まわりと同じことをするいい子を、研究面では教授はあまり高く評価しない。おもしろみのないいい子よりも、他人と違ったものの見方をできる人のことを教授は評価するのである。学問とは常識を疑うことから始まるため、他人と違った着眼点のある学生を教授は、アカデミック型では特に求めている。

要するにこの型は、先行研究をじっくり踏まえて、学問的に今までわからなかったことを新たに発見するマニアックなタイプである。

実務型…「社会的意義」をアピールする計画書

実務型とは、たとえば、ビジネスマンやビジネスウーマンが、自分の仕事をよりレベルアップさせるためにマネジメント全般を学びたくてMBAに進学するに際や、NPO活動、ボランティア活動を行っている人が、NPO、ボランティアを体系的に学び直してより効果的な活動を行おうとするような際に書くタイプの研究計画書である。大学院では最先端の理論を学び、自分のフィールドに還元し、社会貢献を目指すようなタイプの研究スタンスの場合、この型が向いている。

その他、現役の国会議員(たとえば、小渕優子衆議院議員の早稲田大学大学院公共経営研究科での修士論文のテーマは、少子化対策)や地方自治体の議員や職員が大学院に進学する場合などもこの型がぴったりである。また、最近増えている教職大学院もこの型が向いているだろう。

実務家が、下手に非常にアカデミックで理論的なことを研究したいと言い出しても、ずっと本ばかり読んで来た学部から大学院すぐ行った人にはなかなか勝てないため、実務での疑問を解決するために、大学院に進学するという流れにするとスムーズである。教授の中には現場の様子を知りたいために、実務家の受け入れに特に熱心なケースが最近増えてきている。

要するにこの型は、先行研究も踏まえて研究を行い、最先端の理論も使って研究を行うが、主眼としては社会に実際に還元して役立つ研究を行うタイプである。

中間型…「学問的意義」と「社会的意義」の両方をアピールする計画書

学問の存在意義、アカウンタビリティが問われる今後、この型がメインになってゆくかもしれない。研究費を獲得するためには、その研究が一体どのような意義があるのかを明確にしなければならない。そのためには、先行研究ではわからなかった知見を得るという「学問的意義」ばかりではなく、その研究をどのように社会に還元できるかという「社会的意義」も説明できる必要が出てくる。

社会に役立たないとさえる研究にはなかなか研究予算が付きにくくなっており、また少子化が進むために大学が学生集めに必死になってゆく今後は、完全にオタクで自己満足な研究をしていては済まなくなって来ている。そのため、学問的意義のある研究をしつつ、その先に社会への還元という社会的意義という視点も持たなくてはやってゆきづらくなているため、中間型が今後栄えてゆくのではないだろうか。

20世紀末以降に激増している学際的な大学院はまさしくこの中間型が求められる大学である。学問的意義と社会的意義の両面を追及するのがこのタイプである。

研究計画書への誤解

はじめて大学院を受ける方々が、研究計画書へ様々なイメージを抱き、なかなか書けずに苦しんでいる。その根本原因は、研究計画書について誤解をしているからである。そこで以下に、よくある誤解をピックアップし、その誤解を解消していただきたい。言い方を変えれば以下は、「研究計画書べからず集」である。

誤解1 自分の歩み、研究したくなった経緯を詳しく書くと良い。

→(正解)研究に至る経緯を盛り込むのはいいが、研究計画の大部分が受験生のライフヒストリーでは困る。

研究計画書には、形式自由な場合とフォーマットを指定されている場合がある。例えば、

その他、形式自由で1000字以内、1200字以内、A4で1枚以内、A4で2枚以内、A4で5枚以内など、様々な分量の研究計画書の出題が求められている。

従来は、形式自由で字数と枚数だけ指定された研究計画書の提出が求められることが大多数であったが、近年では、研究計画書の中にどいった項目を書いて欲しいのかを指定して来る大学院が増えている。こうした動きのバックには、研究計画書に求められていることが書いて来ない受験生が増えて来ていることや、面接をスムーズに進めるための配慮などが考えられる。

今まで学問の先人たちが研究して来たことを調べもせず、一般的な話を書いた上で、自分が研究をやりたくなった経緯を延々と書くような研究計画書を提出されては、面接で困ってします事態が増えているのである。どういうことかというと、例えばだめな例としては下記のような流れの「研究計画書」である。①から④は大まかな段落構成である。

① 環境破壊が進んでいて人類の今後が危ない。

② 自分は環境問題に子どものころから関心がありボランティア活動をやって来たことや、子どもの頃に見たアニメで環境意識が芽生えたことなど。

③ 大学院で本格的に環境問題を研究したくなり、この研究科を志願するようになった。

④ 大学院入学後には、環境問題の解決策を考えてゆきたい。

これは非常に悪い例である。研究計画書で書かなければならないのは、④で書いた環境問題の解決策の中でもどのようなことを研究したいのかを具体的に書くべきである。研究をやりたくなった経緯は、最初の方で少々書けばよく、面接官の教授が詳しく知りたければ面接で聞かれるので、研究計画書の大部分を研究をやりたくなった経緯で埋めては何のアピールにもならないのである。

先に述べたように、近年ではフォーマットを指定して来る大学院が増えている。

「立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科の場合」

【タイトル】(20字以内)

【研究の目的】(200字以内)

【研究テーマ設定までの経緯と本大学院を志望する理由】(600字以内)

【研究計画の具体的内容】(1000字以内)

【期待される成果(研究の評価指標・社会的意義など)】(200字以内)

これらのフォーマットを参考に、研究をやりたくなった経緯は短く済ませるようにしていただきたい。

誤解2 やる気をアピールすれば良い。

→(正解)やる気があるは当たり前。問題意識、研究テーマをしっかりと書き、事前に勉強していることをアピールすべき。

これから大学院で研究したいと思っている人がやる気があるのは当然のことであるため、そんなことをメインに研究計画書を書いてはまるでだめである。やる気まんまんです、根性だけなら誰にも負けません、私ほど貴学に入りたいと思っている人はいないなどとアピールしても全くだめである。やる気があるから入れてくれというのでは、まるで駄々っ子と一緒である。そういう子どもっぽい人を大学院に入れてしまえば、研究指導がたいへんなことになっていまうため、受験生が少なくて困っている大学院以外では、やる気だけまんまんアピール受験生は落とされて当然である。

問題意識を明確にし、先行研究をしっかりとおさえ、その上で研究課題を明確にし、どのように研究を進めてゆくのかがしっかりと書かれている研究計画書から、やる気が伝わるのである。字でやる気があるとアピールしても意味がなく、受験前にやるべき勉強をしていることが伝わる研究計画書からやる気が伝わるのである。

先ほどの環境問題の例で説明してみよう。

① 環境破壊が進んでいて人類の今後が危ない。

② 自分は環境問題に子どものころから関心がありボランティア活動をやって来たことや、子どもの頃に見たアニメで環境意識が芽生えたことなど。

③ 大学院で本格的に環境問題を研究したくなり、この研究科を志願するようになった。

④ 大学院入学後には、環境問題の解決策を考えてゆきたい。

これを以下のように直してみる。

① 環境破壊が進んでいる。人類の危機。など。

② 政府や、これこれなどの方策を取っている。企業はこれこれの実践をしている。しかし一般大衆にエコ意識が浸透しないことには問題は解決しない。そこで一般大衆がエコ意識を持ちやすくなるプログラム作りを行いたい。

③ 一般大衆にエコ意識を植え付ける活動をしている団体には、ここやあそこなど様々なあるが、どこそこは特に効果的な活動を行っているため、そこをじっくりフィールドワークし、成功要因を抽出し、大学院で学ぶ理論と接合し、よりよいエコ意識浸透プランを提言したい。

④ 本研究は、一般大衆へのエコ意識を浸透させる具体的なプランを提言することにより、社会貢献につながるという意義を有すると考える。

このように直した方が、事前に勉強をしていることが伝わり、やる気が伝わり、面接がスムーズに進みやすくなるということは言うまでもないだろう。

やる気があると言葉で書くよりも、やる気があると文字通り書かずにやる気を伝えることがセンスのある研究計画書である。

誤解3 知っている事実をたくさん書くと良い。

→(正解)教授も知っている事実を羅列するだけではだめで、勉強して様々な事実を知った上で自分が何をどう研究して行くのかを書くべき。

これもほんとうによくある誤解である。面接官の教授であれば知っているような常識を延々と書き連ねて字数を埋めるタイプである。

例えば、格差社会における弱者救済策を研究したい人の例で説明してみよう。

① 今日は格差社会である。格差社会の実態について説明。

② 格差社会になった原因を説明。新自由主義、小さな政府など。

③ 弱者救済策が必要だ。

④ 大学院に入って格差社会の弱者救済策を研究したい。

これも典型的によくある残念な研究計画書である。①も②も教授ならば知っていることである。それを長々と説明しても、読まされる教授は困ってしまう。釈迦に説法である。格差社会における弱者救済を研究したいのならば、現行の弱者救済策にどのようなものがあるのかをまとめ、現行の政策の不備を指摘し、自分はその不備をこれこれこういうふうに改善して行きたいといったように詳しく書くべきである。

本を読まばすぐにわかる情報や、インターネットで検索すればすぐにわかるようなことを羅列してもだめだということを肝に銘じておいていただきたい。

勉強をすると今まで知らなかったことがわかってうれしくてそれをそのまま写してしまう受験生がいるが、大学院でやることは研究であるので、勉強した上でさらに自分が何か新たな知見を発見したいというのが本来の大学院での学びであるため、そこのところをしっかりと認識しておいていただきたい。

誤解4 これから勉強したいことを書くと良い。

→(正解)既に勉強したことを踏まえて、これから研究することを書くべき。

大学院に進学して学費を払うのであるから、教授にはいろいろ教えて欲しいと思う受験生がいるが、そのように自分が知らないことを知りたいのであれば学部で十分である。大学院でやることは、基礎的な知識を知る勉強ではなく、勉強した上で新たなことを発見することを目指す研究である。であるから、研究計画書には、すでに勉強していることがわかるように書くべきである。

先ほどの格差社会の救済策の例で、説明してみよう。

① 今日は格差社会である。格差社会の実態について説明。

② 格差社会になった原因を説明。新自由主義、小さな政府など。

③ 弱者救済策が必要だ。

④ 大学院に入って格差社会の弱者救済策を研究したい。

このままでは、まだほとんど何も勉強していないことがばれてしまう研究計画書である。これを次のようにすると、すでにある程度は勉強していることが伝わり、好印象の研究計画書となる。

① 格差社会の原因、実態、問題点の指摘。

② 救済策として、政府レベルではこれこれの救済策があり、民間ではこれこれの救済策がある。しかしまだ、これこれという点で不十分であるのが現状である。そこでこれこれという新たな救済策が重要でないかと考え、そこを大学院で掘り下げて研究したい。

③ 具体的にこれこれというアプローチで研究する。調査先はどこそこで、アンケート調査をこれこれというようにやるなど。

④ 本研究は従来の救済策とは異なり、これこれという点でより効果的な救済策となると考えるため、先行研究にはないオリジナリティがあり、なおかつ格差を是正し多くの人々が生活しやすくなるという社会貢献にもつながると考える。

既に勉強をしていて書く研究計画書と、これから勉強したいという意気込みを書くだけの研究計画書では、レベルの違いは一目瞭然である。出願前の時点にある程度はしっかりと勉強した上で研究計画書を書き始めることをお勧めしたい。

誤解5 難解な文章にすると良い。

→(正解)自分でも何が言っているか分からない文章ではだめ。底が浅い内容を難解な文体にしても意味がない。

大学院に提出する書類というと、難解な文章を書かなければいけないと思いこんでいる人がいる。ふだんそうした文章を書いていない人がいきなりそのような難解な文章にしたところで、底の浅さが露呈してしまうため、そのようなことはするべきではない。そもそも難解な文体にする必要は全くなく、わかりやすく書くことが重要である。

学者には次のような序列がある。

1流の学者 難しいことをやさしく説明する。

2流の学者 難しいことを難しく説明する。

3流の学者 やさしいことを難しく説明する。

極力1流の学者のようになりましょう。あまりにも気取って背伸びをした文体の研究計画書を提出して面接に臨めば、面接官の教授は生意気な受験生だと思い、きつい態度で接して来る流れになりがちである。わかりやすく書くことが重要である。

書いた本人も何が言いたいのかがよくわかっていないようなものを提出するのは最悪であり、たいしたことない内容を難しく見せてもプロの学者にはすぐに見抜かれてしまうということをよく意識して研究計画書を書くことが求められる。

誤解6 スケールが大きな研究テーマが良い。

→(正解)ひとりの学者が一生かかっても達成できないようなことを書いてはだめで、2年間で研究できそうなことを書くべき。

研究計画書には、修士課程で、何をどこまで明らかにしようとするのかを書かねばならない。あまりにも壮大なテーマや、漠然としたテーマでは、高い評価は得られない。

例えば、「日本経済について」といった漠然とした問題設定をすることは絶対にしてはいけない。日本経済全体を解明することは、ひとりの学者が生涯をかけてもやり切れないテーマである。それを修士課程の二年でやるという受験生が来たら、教授はカチンと来るのは当然である。修士課程の研究では、二年間で成果を出せるようなテーマを設定すべきである。日本経済の中でも、例えば企業不祥事についてしぼって論じるなり、格差社会のあるひとつの側面にしぼって論じなればならないのである。壮大なことをやりたい場合は、一生をかけてそのテーマを追求して行けばいいわけであり、壮大なことを解明するために、ひとつひとつ小さな論文を積み上げてゆき、その結果、壮大なことがわかるのである。まず修士課程では、大きなテーマは胸に秘め、それを解明するための第一歩として謙虚な問題設定にする必要がある。

環境問題を全部解決して地球を守る!といったことを研究計画書に書いたとしたら、誇大妄想の受験生と言われてしまう。修士課程の2年間で環境問題を全部解決できる人がいれば、環境省の官僚も、環境大臣も、内閣総理大臣も、その人に教えを乞うだろうが、そんな人はどこにもいない。環境問題を解決したいのならば、的をしぼって研究しなくてはならない。

要するに、壮大なヴィジョンを持っているのはいいが、修士課程ではまず研究の新人として謙虚なテーマを設定することが合格への秘訣である。若手であるにも関わらず、その世界の大御所がやるような壮大なことをやりたいと言えば、面接官がカチンと来るのは当然である。

誤解7 タイトルはおもしろそうなキャッチコピーのようなものが良い。

→(正解)学術論文とベストセラーを狙う本は違う

研究のタイトルだけでも、受験生の実力がかなり分かってしまうものである。例えば、企業不祥事に関心がある人が、「ホリエモンについて」というタイトルの研究計画書を出してしまったとしたら、それでは高い評価は得られない。大学院の論文では、例えば、「現代日本の企業不祥事に関する経営学的考察――ライブドアを事例として」といったように、設定すると格段に評価が上がるものである。

いくつか例を挙げてみよう。

「NPOによって輝かしい地球を子孫に残すために」

→「地球環境問題の改善策に関する公共政策的考察――地域の環境問題の改善におけるNPOの役割に着目して」

「お祭りによるいきいきわくわくタウンづくり」

→「お祭りによる地域活性化に関する考察――ソーシャルキャピタル論の視点から」

「お寺による幸せづくり」

→「仏教寺院の社会貢献に関する社会学的考察――○○寺の取り組みを中心として」

修士論文は学術論文であるため、おもしろそうなキャッチコピーをつければよいというものではなく、いかにも学術的なネーミングにした方が、受験では印象がいいものである。専門書、学術論文を読んだことがあるならば、絶対につけないようなウケねらいのタイトルをつけないに越したことはない。売るために新書でショッキングなタイトルをつけることがあるが、大学院入試ではそんなことはするべきでなはい。若手らしく謙虚にオーソドックスなネーミング(べストセラーをねらう新書には絶対につけないようなタイトルがよい。売れなそうなタイトルでよいのである。大学院入学後に教授の許可が下りれば、おもしろおかしいタイトルにすればよいのである。)

誤解8 道徳的なこと、社会貢献したいことをたくさん書くと良い。

→教授は社会を良くしたいと思っているとは限らない。

これもよくある誤解である。大学教授は、社会をよくするために研究をしているとは全く限らないのである。もちろん社会をよくするために研究を還元したいと思っている教授もいるが、まったくそうした発想、視点がない教授もいることを理解した上で受験の臨まなくては、本番でとても戸惑うことになる可能性があるので、注意が必要である。

かなりの教授は、いい社会って何?立場によっていい社会って違うよね?研究者が勝手に社会を変える権利ってあるの?などと思っています。

例えば、健康づくりを研究したい人がいたとしても、その受験生は、相手によっては、何で健康がいいという前提で話を進めるのか?と聞かれること予想される。国家が国民の健康管理をするのは、戦争をする国づくり(兵隊として役立つ健康な身体を持つ国民づくり)の準備だと言う教授もいるのである。確かにそうした見方も出来るが、社会のマジョリティからは賛同を得にくいことを言う教授も多いのである。へそ曲がりで、ああ言えばこう言う教授も多いということをしっかり認識した上で面接に臨むとよいだろう。

社会科学であれば、社会の見えない構造を明らかにする学問分野である。社会の見えないからくりを明らかにすることのみに関心があり、社会問題を解決しようとは全く思っていない教授も多いのである。むしろ、アカデミズムには、社会問題を改善するよりも、そうしたこととは関係ないことを研究した方が頭がいいと思われる風潮があることもおさえておきたい。

まとめ

近年の大学院入試では、研究計画書(それを使った面接)の重要性が増しています。

また、受験生を多く入れてくださる大学院、あまり外部の人には来てもらわなくていいと思っている大学院などもあります。大学院入試は複雑化していますので、大学院受験は情報戦になっています。

赤田総研では、どこを受けたらいいのか、どの教授を志望したらいいのか、どんな入試科目のところを受けるか、どんなテーマがいいのか、どんな本を読んだらいいのか、などを総合的にアドバイスしていますのでよろしければご相談ください。

![]()

大学院受験は情報戦で、要領と気合と人情です。