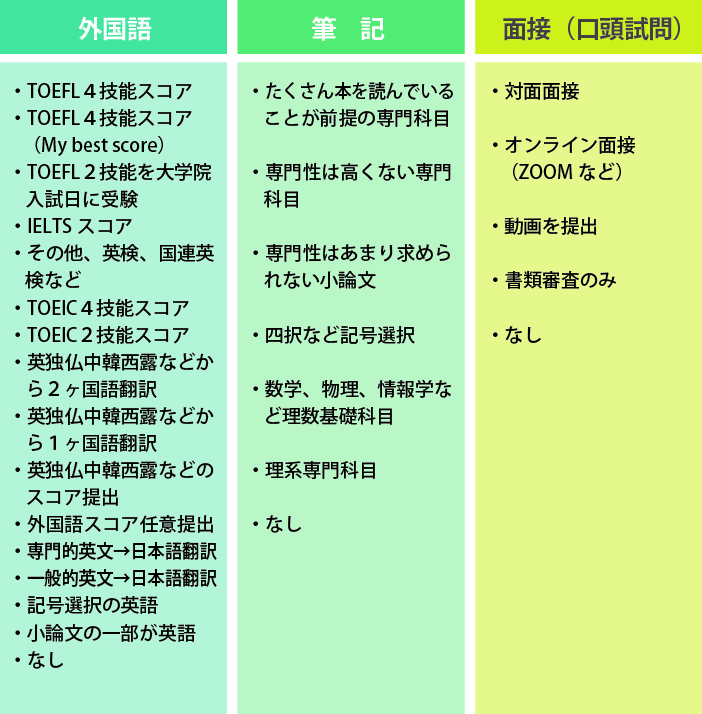

昭和の頃の大学院入試のイメージは、英語、ドイツ語、フランス語などのなかから2カ国語の専門的な外国語の和訳、そして難解な専門論文、面接というものです、令和の今も、そのような入試科目の大学院はありますが、それはごく一部の大学院に変わっています。

大学院の入試科目一覧表(組み合わせ)

自分にとって有利な入試科目の大学院をうまく併願するといいですよ。

今では、

・外国語の入試なしで、研究計画書を提出しての面接のみ

・TOEICやTOEFLと研究計画書を提出して面接のみ

・外国語なしで、研究計画書を提出して、小論文と面接

などのような、受験生の負担が少ない入試が増えています。面接でじっくり対話すれば、受験生のレベルがわかるため、欧米のような出願書類と面接対策が大学院入試では大切になっています。

昭和のような筆記試験が多い入試科目の大学院もありますし、筆記試験音負担が少ない省エネ型の入試で済む大学院までいろいろありますので、各受験生の勉強の都合によい方式大学院をうまく併願するといいと思います。

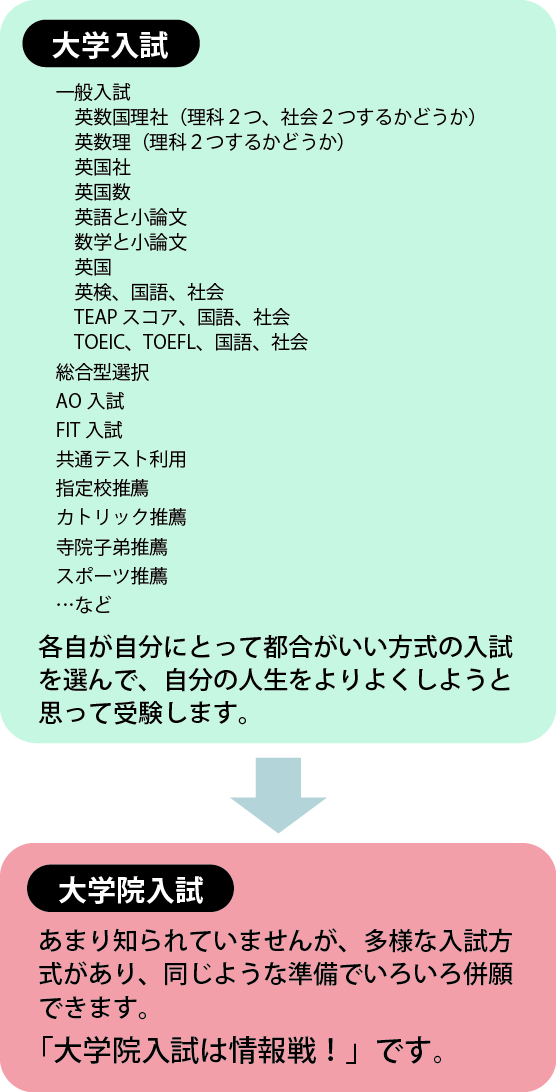

外国語の和訳を得点源にして合格しようという作戦もありますし、専門科目を得点源にしてアピールしようと言う作戦もありますし、TOEIC,TOEFLでアタックという作戦もあります。また、面接一発の東大、面接一発の早稲田、面接一発の慶應なども含めて、大学院入試は多様化していますので、自分にとって都合がいい入試方式の大学院を、うまく併願することが合格を引き寄せるポイントです。大学院入試は情報戦、心理戦になっています。

例えば、早稲田大学大学院には、英語はTOEICのスコア提出でおしまいの大学院が多いのですが、900点近くないとだめな研究科もあれば、400点、500点でよかったり、700点前後は求められるところ、社会人は400点台で合格することもあるものの、若い人は800点でも落ちるところなど様々です。

東大は、TOEFLのスコア提出の大学院が多くなっていますが、60点前後でも十分合格がねらえるところもありますし、110点を取っていても面接以外の受け答えがダメで落とされることもあります。また、東大にもTOEICでいいところ、英語が不要なところ、英語以外にドイツ語、フランス語、中国語なども求められるところ、ギリシャ語、ラテン語もできないといけないところなど実に様々です。

要するに、英語が得意なら英語を活かせる入試方法のところを受ければいいですし、外国語を避けることもできます。専門科目は、「レヴィ=ストロースの構造主義人類学が現代思想に及ぼした影響について論じなさい」といった知識がないとどうにもならない問題ですが、小論文ならば、「格差社会について論じなさい」「オリンピックの成功とは何か」「災害人強いまちづくりについて論じなさい」といった出題ですので、小論文なら困らない人は、小論文対策もするといいですね。

面接だけの入試も増えていますし、各自の勉強の都合に合わせて併願をするといいでしょう。そうした併願作戦の相談は、赤田総研が得意とするところです。

入試科目から受験校、併願校を決めることが現実的

代表的入試科目パターン

(コロナ以降、筆記がなしが増えています。)

大学入試については本がたくさん売られていますし、インターネットにも多くの予備校などがしっかりした情報を発信していますが、大学院受験については本も少ないですし、インターネットの情報は不確かなものが多いと思います。

赤田総研の赤田は有名メディアの会社の記事を書いたり、情報提供して来ており、大学院入試の誤解、勘違いをなくし、大学院に進学したい人たちに寄り添って来ました。よろしければご相談ください。